防震減災法律法規目錄

防震減災法律法規第一章 概述

第一節 引言

一、我國社會主義法的形式

二、法律是國家制定和認可的行為規范

三、社會主義法律的實施

第二節 防震減災與防震減災法律體系

一、防震減災的含義

二、我國正在建設的防震減災法律法規體系

三、有關《防震減災法》的執行問題

四、關于《防震減災法》的條文釋義

第三節 《防震減災法》的立法宗旨、調整對象和空間適用范圍

一、《防震減災法》的立法宗旨、目的

二、《防震減災法》的調整對象

三、《防震減災法》的空間適用范圍

第四節 《防震減災法》在政府履行社會管理職能中的作用

一、災害管理是政府的一項重要職能

二、《防震減災法》在社會發展與政府公共事務服務職能中的作用

思考題

防震減災法律法規第二章

防震減災工作方針、原則的法律規定

第一節 防震減災工作方針

一、我國防震減災方針的沿革

二、我國目前的防震減災工作方針

第二節 防震減災工作原則

一、與國民經濟和社會發展相協調的原則

二、依靠科技進步的原則

三、加強政府領導和政府職能部門分工負責的原則

四、堅持防震減災面向社會、面向科技、面向經濟、面向市場的原則

五、社會公眾廣泛參與原則

思考題

防震減災法律法規第三章

地震監測預報的基本法律制度

第一節 依法保障地震監測迅速發展

一、我國地震臺網迅速發展

二、臺網的主要功能

三、進一步提高地震監測預報水平的幾點措施

第二節 地震監測臺網建設管理的基本法律制度

一、臺網建設統一規劃制度

二、臺網建設的法律制度

第三節 地震監測臺網的常規管理

一、地震監測臺網分級分類管理制度

二、保證臺網連續、可靠正常運行的規定

三、嚴格檢查各類技術規程、規范、標準的執行,確保地震監測信息的安全和質量

第四節 地震監測設施和地震觀測環境保護制度

一、法律、法規的規定

二、禁止占用、拆除、損壞監測設施

三、地震觀測環境保護的法律規定

四、地震監測人員在識別干擾方面要有所作為

五、處理建設工程干擾地震觀測環境的法律規定

第五節 我國地震預報的基本法律制度

一、引言

二、地震預報的含義及其類型

三、地震預報意見的管理

四、國家對地震預報實行統一發布制度

五、震后地震趨勢判定、公告制度

六、平息地震謠言的法定制度

思考題

防震減災法律法規第四章

地震災害的工程性預防與非工程性預防的法律規定

第一節 引言

第二節 抗震設防與抗震設防要求

一、抗震設防的概念

二、抗震設防要求的確定

三、科技進步在地震災害預防中發揮著減輕災害損失的關鍵作用

第三節 地震區劃圖的內容及其法律效力

一、主要名詞概念

二、地震動參數區劃圖——國家標準GBl8306-2001

第四節 地震安全性評價的法律規定

一、引言

二、嚴格執行評價規范

三、地震安全性評價資質的管理

四、地震安全性評價報告

五、監督管理

第五節 依法編制防震減災規劃

第六節 依法開展防震減災科普宣傳、培訓教育工作

一、組織有關部門開展防震減災知識的宣傳教育是各級人民政府的基本職責

二、加強宣傳,提高群眾防災意識

三、公眾應知應會的應急自救知識與技能

四、發揮新聞媒體在防震減災宣傳中的重要作用

五、開展防震減災專業培訓,提高搶險救災能力

六、地震臺在防震減災宣傳工作中的作用

第七節 市縣地震工作機構的作用

第八節 城市(或地區)防震減災能力的綜合評價

一、美國的災害應急能力評價簡況

二、開展城市防震減災能力綜合評價,提高政府災害管理水平

思考題

防震減災法律法規第五章

地震緊急應急的法定內容與措施

第一節 法律法規的主要內容

一、地震應急的法律法規

二、關于應急機構的規定

三、應急預案的重要作用

四、臨震預報發布后的臨震應急工作

五、破壞性地震發生后的應急工作

第二節 貫徹落實地震應急的法律規定

一、組織好地震應急工作是各級人民政府的重要職責

二、地震應急工作原則

第三節 地震應急預案

一、地震應急預案的概念

二、預案的作用和意義

三、預案的體系化

四、政府有關部門、企事業和社會基層單位地震應急預案提要

五、地震臺應急預案

第四節 地震災害損失及其評估

思考題

防震減災法律法規第六章

震后應急救援與重建的法律規定

第一節 震后自救互救與應急救援

一、引言

二、震后自救互救

三、應急救援

四、健全完善地震應急救援體系

第二節 災民救助

一、災民的生活安置

二、對災民救助的五條原則

第三節 救災物資的接收與轉運、分配

第四節 臨時征用與適當補償制度

第五節 有關地震災區重建統籌規劃制度

第六節 維護社會秩序

思考題

防震減災法律法規第七章

法律責任與行政執法

第一節 法律責任

一、法律責任的概念

二、法律責任的分類

三、行政強制措施

第二節 地震行政執法

一、地震行政執法的概念和特征

二、地震行政執法的原則

三、地震行政執法管轄

四、地震行政執法內容

五、地震行政執法程序

第三節 地震行政救濟

一、地震行政救濟的概念

二、地震行政復議

二、地震行政訴訟

第四節 地震行政法制監督

一、行政法制監督的概念和特征

二、地震行政機關法制工作機構及法制監督人員的職責

三、地震行政法制監督的內容、制度及問題處理

第五節 關于《防震減災法》第七章附則的說明

第六節 案例分析

思考題

附錄 中華人民共和國防震減災法

附表 中國地震烈度表

參考文獻

防震減災法規考試大綱2100433B

防震減災法律法規造價信息

本書除供教學外,還可供從事防震減災及各類自然災害防災減災工作人員、政府領導、地震工作部門、企事業單位和城鄉社區以及防災、救災志愿者學習參考。

本教材按照《中華人民共和國防震減災法》的章節順序結合相關法律、法規、規章編撰,本書主要用于防震減災管理和科技人員崗位資格培訓、繼續教育。期望通過對本書的學習,能夠提高專業人員法制意識,使其嚴格遵守相關規范、規程、標準,業務精益求精;使管理人員更加自覺地貫徹“預防為主,防御與救助相結合的方針”,努力學會依法管理防震減災各項工作,共同為保衛人民生命財產安全,維護社會穩定,建設和諧社會而完成法律賦予的光榮使命。

防震減災法律法規目錄常見問題

-

《建筑工程相關法律法規》一書是2010年8月中國礦業大學出版社出版的一本關于建筑工程方面的法律法規,該書系統講述了建筑工程相關的法律法規,對法務人員和平常使用都有方便的參考。本書從建筑工程專業的需要出...

-

第一章 總則 第一條 為了加強本省的文物保護管理,充分發揮文物在社會主義物質文明和精神文明建設中的作用,根據《中華人民共和國文物保護法》,結合本省實際情況,特制定本辦法。 第二條 凡本省境...

-

《建筑工程相關法律法規》一書是2010年8月中國礦業大學出版社出版的一本關于建筑工程方面的法律法規,該書系統講述了建筑工程相關的法律法規,對法務人員和平常使用都有方便的參考。本書從建筑工程專業的需要出...

防震減災法律法規目錄文獻

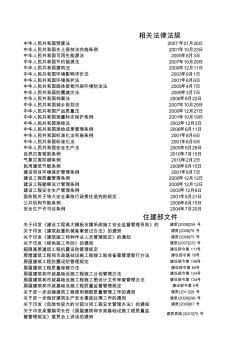

建筑相關法律法規目錄

建筑相關法律法規目錄

格式:pdf

大小:6KB

頁數: 4頁

評分: 4.3

中華人民共和國預算法 2007年01月26日 中華人民共和國水土保持法實施條例 2001年10月23日 中華人民共和國可再生能源法 2005年6月3日 中華人民共和國節約能源法 2007年10月29日 中華人民共和國建筑法 2000年12月11日 中華人民共和國環境影響評價法 2003年9月1日 中華人民共和國環境保護法 2001年8月6日 中華人民共和國固體廢物污染環境防治法 2005年4月7日 中華人民共和國防震減災法 2009年3月7日 中華人民共和國檔案法 2006年8月22日 中華人民共和國城鄉規劃法 2007年10月29日 中華人民共和國產品質量法 2000年12月27日 中華人民共和國測量標志保護條例 2001年10月19日 中華人民共和國測繪法 2002年12月3日 中華人民共和國測繪成果管理條例 2006年6月11日 中華人民共和國標準化法實施條例 2001年8月6日

莆田網訊

日前,市地震局、仙游縣在國家防震減災科普示范學校仙游一中聯合舉行紀念汶川地震10周年防震減災宣傳演練活動。

此次活動內容包括防震減災科普知識講座、應急避震疏散演練等。仙游縣地震災害緊急救援隊開展搭建救援基地、破壞障礙滅火、人員自救緊急逃生、高空救人等應急救援演練;仙游縣地震災害醫療緊急救援隊開展對被搶救傷員進行止血、包扎、輸氧、轉移等緊急醫療救護演練。現場還開展防震減災科普知識宣傳活動,共分發宣傳材料,進一步普及防震減災科普知識。演練活動檢驗了地震應急救援隊伍的快速反應能力,進一步提高防震減災綜合水平。(湄洲日報記者 黃國清 通訊員 張德合)

第一章概述

第一節引言

一、 法的概念

二、 法律法規的形式、構成與運行方式

三、 《防震減災法》簡介

第二節自然災害的種類及防震減災法制建設現狀簡介

一、 引言

二、 自然災害的種類

三、 美國和日本防震減災法制建設簡況

四、 我國防震減災法制建設的背景及立法現狀

第三節《防震減災法》的立法宗旨、調整對象和適用范圍

一、 《防震減災法》的立法宗旨、目的

二、 《防震減災法》的調整對象及其適用范圍

第四節《防震減災法》與《突發事件應對法》的關系

一、 《防震減災法》與《突發事件應對法》的共同點

二、 《防震減災法》與《突發事件應對法》的不同點

第五節思考題

第二章防震減災工作方針、原則的相關法律規定

第一節防震減災工作方針

一、 防震減災工作方針概述

二、 我國防震減災工作方針的沿革

第二節防震減災工作原則

一、 與國民經濟和社會發展相協調的原則

二、 依靠科技進步的原則

三、 加強政府統一領導和政府職能部門分工負責的原則

四、 堅持防震減災科普宣傳教育和演練的原則

五、 社會公眾廣泛參與原則

六、 依靠人民軍隊參與搶險救災原則

七、 防震減災工作應遵守有關標準的原則

第三節思考題

第三章防震減災規劃的基本法律制度

第一節編制防震減災規劃的意義、權限和類型

一、 意義

二、 權限和類型

第二節編制防震減災規劃的原則和依據

一、 編制原則

二、 編制依據

三、 編制資料

第三節防震減災規劃的內容

一、 一般內容

二、 地震重點監視防御區必備內容

第四節防震減災規劃的報送與公布

一、 廣泛征求意見

二、 報批、公布與修訂程序

第五節案例示范

一、 國家防震減災規劃(國辦發[2006]96號通知)

二、 江安縣防震減災規劃(2008—2020年)

第六節思考題

第四章地震監測預報的基本法律制度

第一節我國地震監測臺網的發展

一、 歷史概況

二、 提高地震監測預報水平的措施

第二節地震監測的基本法律制度

一、 統一規劃,分級、分類管理制度

二、 臺網建設與運行制度

三、 地震監測設施和觀測環境保護制度

四、 信息平臺建設制度

第三節地震預報的基本法律制度

一、 地震預測的含義

二、 異常現象、預測意見處理制度

三、 關于地震預測研究的規定

四、 震情會商及預報意見評審制度

五、 地震預報的統一發布制度

第四節關于強化地震重點監視防御區的法律措施

一、 地震重點監視防御區的含義

二、 確定地震重點監視防御區的權限、依據、方式

三、 地震重點監視防御區的政府及其負責部門工作職責

第五節關于地震現場監測預報及檔案管理的規定

一、 地震現場監測預報規定

二、 地震檔案管理規定

第六節思考題

第五章地震災害的工程性預防與非工程性預防的基本法律規定

第一節關于建設工程的抗震設防要求

一、 引言

二、 抗震設防的概念

三、 抗震設防要求

四、 建設工程的強制性標準與抗震設防要求的銜接

第二節地震區劃圖

一、 主要概念

二、 地震區劃圖的應用

第三節地震安全性評價

一、 地震安全性評價及其法定依據

二、 地震安全性評價隊伍資質與工作等級劃分

三、 地震安全性評價工作一般方法簡介

四、 關于地震安全性評價報告的形成和審定

五、 地震安全性評價的監督

第四節抗震加固與城鄉建設抗震設防管理

一、 抗震性能鑒定與抗震加固

二、 逐步提高農村抗震設防水平

三、 建設工程抗震設防各環節相關單位的法定職責

第五節非工程性預防措施

一、 地震應急知識宣傳普及應急演練

二、 抗震救災資金與物資的保障

三、 發展地震災害保險

四、 應急疏散通道與應急避難場所及其基礎設施建設納入城鄉規劃

五、 城市(地區)防震減災能力綜合評價

第六節思考題

第六章地震應急救援

第一節地震應急預案

一、 地震應急預案及其重要性

二、 預案的種類及其制定、修訂、批準和備案

三、 地震應急預案的法定內容

四、 應急預案的重要作用

五、 地震應急預案編寫提綱和實例

第二節地震災害分級及其響應機制

一、 地震災害的分級

二、 分級的目的和分級負責

三、 特別重大地震災害的應急響應

第三節地震應急期

一、 臨震應急期

二、 震后應急期

第四節建立地震災害緊急救援隊的法律制度

一、 國家地震災害緊急救援隊

二、 省級政府和重點監視防御區的市、縣級以上地方人民政府

緊急救援隊

三、 志愿者救援隊

四、 保障制度

五、 涉外救援隊的管理制度

第五節思考題

第七章地震災后過渡性安置和恢復重建

第一節地震災害損失調查評估

一、 地震災害損失調查評估的意義

二、 地震災害損失調查評估的依據與方法

三、 地震災害損失調查評估的組織與程序

四、 損失評估的案例

第二節地震災后過渡性安置

一、 安置點的設置原則

二、 過渡性安置點的全面管理與安置期限

第三節災后恢復與重建原則

一、 恢復與重建的總原則

二、 盡快恢復生產、關注民生原則

三、 行政審批、簡化高效原則

第四節恢復重建規劃的編制

一、 編制審批主體

二、 編制原則

三、 編制規劃與實施規劃的原則

第五節思考題

第八章監督管理

第一節行政法制監督概論

一、 行政法制監督的概念和特征

二、 行政法制監督的性質

三、 行政法制監督主體的監督方式

第二節防震減災行政監督管理

一、 防震減災監督主體

二、 防震減災行政監督的方法

三、 對防震減災行政監督中發現的問題的處理

四、 《地震行政法制監督規定》的相關內容

五、 地震行政法制監督的報告制度

第三節思考題

第九章法律責任與地震行政執法

第一節法律責任概論

一、 法律責任的含義與分類

二、 法律責任的構成要件

三、 歸責與免責

四、 法律責任方式

第二節防震減災法律責任

一、 防震減災法律責任的概念和特點

二、 防震減災行政法律責任

三、 防震減災民事法律責任

四、 防震減災刑事法律責任

第三節地震行政執法

一、 地震行政執法的概念

二、 地震行政執法的特征

三、 地震行政執法的原則

四、 地震行政執法的主體

五、 地震行政執法管轄

六、 地震行政執法的內容

七、 地震行政執法的程序

第四節地震行政救濟

一、 地震行政救濟的概念

二、 地震行政復議

三、 地震行政訴訟

第五節思考題

第十章關于防震減災法附則的規定

附錄一案例分析

附錄二相關法律法規

第一節中華人民共和國防震減災法

第二節中華人民共和國突發事件應對法

第三節破壞性地震應急條例

第四節汶川地震災后恢復重建條例

第五節國家突發公共事件總體應急預案

第六節國家地震應急預案

第七節國家自然災害救助應急預案

第八節中國地震烈度表

參考文獻2100433B

本書收錄了中華人民共和國防震減災法、地震監測設施和地震觀測環境保護條例等法律法規。

- 相關百科

- 相關知識

- 相關專欄

- 防震減災法教程

- 防震包裝研究

- 防震手冊

- 防震避震知識

- 防霾房

- 防靜電技術

- 防靜電接地電阻

- 防靜電措施

- 防靜電施工資質評審標準

- 防靜電服洗衣液

- 防顆粒物面具

- 防風林帶

- 陽信縣泰和新材料有限公司

- 陽信縣金瑞土地開發整理有限公司

- 陽光世紀

- 陽光華府

- 中國吹制玻璃行業市場前景分析預測年度報告(目錄)

- 中國電力井蓋行業市場前景分析預測年度報告(目錄)

- 中國仿古青磚行業市場前景分析預測年度報告(目錄)

- 中國家具鋼管行業市場前景分析預測年度報告(目錄)

- 招標師招標采購法律法規與政策題型分析輔導材料

- 中國亞克力板行業市場前景分析預測年度報告(目錄)

- 有關建設工程施工安全涉及常用法律法規標準規范清單

- 中國紅外熱像儀市場深度調研及投資策略分析報告目錄

- 制水泥樓板市場現狀調研及發展前景分析報告(目錄)

- 中國通訊通信工程車行業調查及走勢分析報告目錄

- 中國鋼絲切丸行業市場前景分析預測年度報告(目錄)

- 中國移動板房行業市場前景分析預測年度報告(目錄)

- 中國抹灰砂漿行業市場前景分析預測年度報告(目錄)

- 中國薄膜太陽能電池市場及投資前景預測報告目錄

- 中國聚酯長絲土工布市場調研及發展前景分析報告目錄

- 中國招標代理行業市場前景分析預測年度報告(目錄)