紅樹林生態系統評價與修復技術編輯推薦

國家自然科學基金、中科院重點項目研究成果;

除主題內容外,書末附有7個名錄列出紅樹林各類生物,參考性、實用性強;

語言簡潔,圖文并茂。

《紅樹林生態系統評價與修復技術》可供從事生態與環境科學、海洋學、植物學等相關學科的科技工作者、學生,以及相關管理和生產部門的工作人員參考使用。

紅樹林生態系統評價與修復技術造價信息

《紅樹林生態系統評價與修復技術》運用海洋生態學原理,全面系統地闡述了紅樹林生態系統評價與修復技術的理論與方法,反映了中國紅樹林生態系統研究與管理取得的成果和現階段的主要工作。全書共分六章:第1章中國紅樹林概況,第2章中國紅樹林生態系統物種多樣性,第3章中國紅樹林生態系統退化機制,第4章中國紅樹林生態系統健康評估,第5章中國紅樹林生態系統修復與示范,第6章紅樹林生態系統可持續利用的管理。全書內容新穎、資料豐富,提出了紅樹林生態系統健康與退化機制評估方法、紅樹林生態系統可持續利用的管理建議,建立了紅樹林修復技術評估體系等,是一部全面了解和認識我國紅樹林現狀、發展和未來的教科書,為我國紅樹林生態系統的保護、恢復及其可持續發展提供了科學理論依據和技術指導。

王友紹:中國科學院南海海洋研究所研究員、博士生導師、熱帶海洋環境國家重點實驗室副主任、國家自然科學基金委評審專家。先后負責和參加“國家自然科學基金項目”、“國家科技專項”、“863”等多項研究課題;在國內外重要學術刊物上發表研究論文150余篇,其中SCI和EI收錄論文100余篇。1997年獲“中國科學院院長獎學金”優秀獎;2007、2002和2001年分別獲“國家科學技術進步二等獎”;2011、2012年兩次獲得國際埃尼獎(Eni Award)提名。

紅樹林生態系統評價與修復技術編輯推薦常見問題

-

紅樹林是一種稀有的木本胎生植物。所謂的紅樹林是指由紅樹科的植物組成,組成的物種不包括草本、藤本紅樹。在世界的熱帶亞熱帶地區,一些生長在陸地的有花植物,進入海洋邊緣后,經過極其漫長的演化過程,形成了在潮...

-

我復制的紅樹林群落是地球上最奇妙、最特殊的生物群落。紅樹林群落主要生活在以赤道為中心的熱帶及亞熱帶淤泥深厚的海灘上,在海陸交界的潮間帶形成壯觀的海上森林,森林在潮起潮落的過程中經受著海水不斷的沖刷。 ...

-

作用:紅樹以凋落物的方式,通過食物鏈轉換,為海洋動物提供良好的生長發育環境,同時,由于紅樹林區內潮溝發達,吸引深水區的動物來到紅樹林區內覓食棲息,生產繁殖。由于紅樹林生長于亞熱帶和溫帶,并擁有豐富的鳥...

前言

第1章中國紅樹林概況

1.1中國紅樹林植物種類組成、外貌結構和演替特征

1.1.1木欖群系

1.1.2紅樹群系

1.1.3秋茄群系

1.1.4桐花樹群系

1.1.5白骨壤群系

1.1.6海桑群系

1.1.7水椰群系

1.2中國紅樹林自然保護區簡介

1.2.1廣東內伶仃福田國家級自然保護區

1.2.2廣西山口紅樹林生態自然保護區

1.2.3廣西北侖河口國家級自然保護區

1.2.4福建漳江口紅樹林國家級自然保護區

1.2.5廣東湛江紅樹林國家級自然保護區

1.2.6海南東寨港國家級自然保護區

第2章 中國紅樹林生態系統物種多樣性

2.1中國紅樹林濕地中的生產者

2.1.1小型藻類

2.1.2大型藻類

2.1.3紅樹植物

2.2中國紅樹林濕地中的消費者

2.2.1浮游動物

2.2.2底棲動物

2.2.3游泳動物(魚類)

2.2.4昆蟲和蜘蛛

2.2.5兩棲類、爬行類和獸類

2.2.6鳥類

2.3中國紅樹林濕地中的還原者

2.4中國紅樹林濕地所有生物類群的物種多樣性

第3章中國紅樹林生態系統退化機制

3.1城市化、開發區建設導致紅樹林生態系統退化的機制

3.1.1海堤建設現狀

3.1.2海堤修建和維護對紅樹林的破壞

3.1.3海堤對紅樹林生態系統能流與物流的影響

3.1.4海堤建設影響紅樹林的存亡

3.2圍塘養殖導致紅樹林生態系統退化的機制

3.2.1全球紅樹林圍塘養殖情況

3.2.2我國紅樹林圍塘養殖總體情況

3.2.3我國各省份紅樹林圍塘養殖對紅樹林生態系統的影響

3.2.4圍塘養殖對紅樹林生態系統的影響機制

3.3城市和工業污染導致紅樹林生態系統退化的機制

3.3.1重金屬污染

3.3.2生活污水

3.3.3持久性有機污染物

3.3.4城市和工業污染對紅樹林生態系統的影響

3.4水產養殖污染導致紅樹林生態系統退化的機制

3.4.1水產養殖污染的產生

3.4.2水產養殖污染對紅樹林生態系統的影響

3.4.3水產養殖對紅樹林生態系統影響的評價

3.5互花米草導致紅樹林生態系統退化的機制

3.5.1互花米草的入侵現狀

3.5.2互花米草入侵紅樹林的模式與暴發機制

3.5.3互花米草入侵紅樹林濕地生態系統的機制

3.5.4互花米草入侵紅樹林濕地生態系統的影響

3.6波浪沖擊導致紅樹林生態系統退化的機制

3.6.1波浪與紅樹林生境相互作用關系

3.6.2船舶興波

3.6.3快艇引起的波浪對紅樹林生態系統的影響

3.7病蟲害導致紅樹林生態系統退化的機制

3.7.1淹水與紅樹林病蟲害的發生

3.7.2紅樹林害蟲發生特點

3.7.3紅樹林病蟲害逐年加重的原因

3.7.4紅樹林害蟲控制

3.7.5蟲害的生態效應

3.7.6蟲害的專一性

3.8大型藻類過度生長

3.9海洋污損生物導致紅樹林生態系統退化的機制

3.9.1污損動物附著規律

3.9.2污損動物對紅樹林的危害

3.10過度捕撈導致紅樹林生態系統退化的機理

3.10.1紅樹林區漁業資源的多樣性

3.10.2紅樹林區漁業資源的過度利用

3.10.3紅樹林區漁業資源的過度利用導致紅樹林生態系統退化的機制

3.11氣候變化導致紅樹林生態系統退化的機制

3.11.1寒害導致紅樹林生態系統退化的機制

3.11.2海平面上升導致紅樹林生態系統退化的機制

3.12大規模海鴨養殖導致紅樹林生態系統退化的機制

3.13紅樹林生態系統退化機制評估方法

3.13.1引言

3.13.2紅樹林生態退化機制評估方法構建

3.13.3研究技術路線

3.13.4紅樹林生態退化機制指標體系及評分標準

3.13.5典型案例分析——福建九龍江口

3.13.6紅樹林生態退化減緩措施建議——以福建九龍江口為例

3.14我國紅樹林種類和群落類型

第4章中國紅樹林生態系統健康評估

4.1紅樹林生態系統健康評價

4.1.1生態系統健康的概念及含義

4.1.2紅樹林生態系統健康評價的意義

4.1.3紅樹林生態系統健康評價的研究進展

4.2紅樹林生態系統健康評價的方法

4.2.1 PSR模型的概念及內容

4.2.2 PSR模型的紅樹林生態系統健康評價體系的構建

4.2.3健康評價指標權重的確定

4.2.4評價指標原始數據的獲取及歸一化處理

4.2.5紅樹林生態系統健康的綜合評價

4.3全國紅樹林生態系統健康評價

4.3.1全國紅樹林典型樣地的概況

4.3.2簡化評價體系的指標原始數據的獲取

4.3.3簡化評價體系的指標權重系數的確定

4.3.4全國紅樹林典型樣地的指標數值歸一化

4.3.5全國紅樹林生態系統健康評價

4.4各省紅樹林生態系統健康狀況分析

4.4.1廣東省紅樹林生態系統健康狀況分析

4.4.2廣西壯族自治區紅樹林生態系統健康狀況分析

4.4.3海南省紅樹林生態系統健康狀況分析

4.4.4福建省紅樹林生態系統健康狀況分析

4.4.5全國紅樹林健康狀況因果鏈分析

第5章中國紅樹林生態系統修復與示范

5.1紅樹林生態系統修復造林相關配套技術

5.1.1造林選地與整地

5.1.2造林樹種選擇

5.1.3造林密度

5.1.4造林配置

5.1.5新建造林技術研究

5.1.6修復造林技術研究

5.1.7修復造林方式

5.1.8修復造林的樹種選擇

5.1.9特種造林技術研究

5.2紅樹林修復技術評估體系

5.2.1紅樹林修復技術評估指標及評估標準

5.2.2紅樹林修復評估方向

5.3影響廣西人工紅樹林的脅迫因子

5.3.1臺風

5.3.2低氣溫

5.3.3生物危害

5.3.4人為干擾

第6章紅樹林生態系統可持續利用的管理

6.1紅樹林的生理生態特點

6.1.1強大的根系

6.1.2獨特的繁殖方式——胎生

6.1.3良好的拒鹽、泌鹽功能

6.1.4高滲透壓

6.2紅樹林的生態、社會、經濟意義

6.2.1高生產力水平

6.2.2保護生物多樣性

6.2.3維護C02的平衡

6.2.4防風御浪、造陸護堤、凈化水質

6.2.5抵御全球溫室效應造成海平面上升的負影響

6.2.6具有良好的經濟效益

6.3中國紅樹林濕地保護

6.3.1中國紅樹林濕地保護

6.3.2紅樹林濕地保護工作中存在的主要問題

6.4紅樹林生態系統可持續利用的管理

6.4.1紅樹林生態系統管理目標

6.4.2預防性管理方法

6.4.3政策和法律框架

6.4.4實施與整合

6.4.5紅樹林評估

6.4.6社會經濟考慮

6.4.7文化和社區問題

6.4.8能力開發

6.4.9森林管理與營造林

6.4.10漁業

6.4.11水產養殖

6.4.12農業、鹽業生產和礦業

6.4.13旅游、游憩和教育

6.4.14紅樹林產品和負責任貿易

6.4.15加強退化紅樹林濕地生態系統的恢復、營造人工林

6.4.16紅樹林研究與信息宣傳和推廣

參考文獻

附錄1中國紅樹植物及海岸植物種名目錄

附錄2紅樹林區大型底棲生物種名目錄

附錄3紅樹林區鳥類種類名錄

附錄4紅樹林區浮游生物種名目錄

附錄5紅樹林區底棲硅藻種名目錄

附錄6紅樹林區昆蟲種名目錄

附錄7紅樹林區魚類種名目錄

圖版 2100433B

紅樹林生態系統評價與修復技術編輯推薦文獻

華南沿海紅樹林生態恢復工程

華南沿海紅樹林生態恢復工程

格式:pdf

大小:41KB

頁數: 9頁

評分: 4.4

華南沿海紅樹林生態恢復工程 1 華南沿海紅樹林生態恢復工程實施背景 1.1華南沿海紅樹林分布 紅樹林是生長在熱帶、亞熱帶沿海灘涂上特有的木本植物,屬常綠闊葉林。 全球紅樹林大致分布在南、北回歸線之間,最北可達北緯 32°。最南可達南緯 33°,分為兩個中心群系,一是西方群系,另一是東方群系。全師姐共有紅樹植 物 24 科,30 屬,86 種。東方群系 74 種,西方群系 15 種,東西方群系重復 2 種,交疊 2種。我國的紅樹林在區系上屬東方群系, 共有紅樹植物 16科,20屬, 37 種,主要有白骨壤、桐花樹、秋茄、老鼠簕、木欖、海蓮、紅樹、紅茄苳、 欖李、角果木、鹵蕨、海漆、紅海欖、海桑、木果楝等。 我國紅樹林自然分布于廣東、 廣西、福建、海南、臺灣、香港、澳門等地區。 廣東紅樹林主要以次生林為主,群落外貌結構簡單。分布面積 4667hm2,共有紅 樹植物 13種。英羅港、安鋪港、廣海

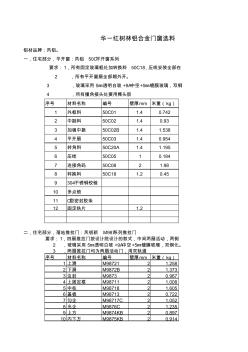

華一紅樹林門窗選料

華一紅樹林門窗選料

格式:pdf

大小:41KB

頁數: 6頁

評分: 4.3

序號 材料名稱 編號 壁厚mm 米重( kg) 1 外框料 50C01 1.4 0.742 2 中挺料 50C02 1.4 0.93 3 加強中挺 50C02B 1.4 1.538 4 平開扇 50C03 1.4 0.954 5 轉角料 50C20A 1.4 1.195 6 壓線 50C05 1 0.184 7 連接角碼 50C08 2 1.98 8 轉換料 50C18 1.2 0.45 9 304不銹鋼鉸鏈 10 多點鎖 11 O型密封膠條 12 固定鐵片 1.2 序號 材料名稱 編號 壁厚mm 米重( kg) 1 上滑 M98721 2 1.258 2 下滑 M9872B 2 1.373 3 邊封 M9873 2 0.967 4 上固定框 M98711 2 1.008 5 中柱 M98718 2 1.605 6 蓋板 M98713 2 0.722 7 勾企 M98717C 2 1.05

《生態河岸帶綜合評價理論與修復技術》 以生態河岸帶為獨立研究對象,從基本概念到基本建設,再到管理方法,全面系統地闡述了生態河岸帶的有關理論和修復技術。全書共10章,重點論述生態河岸帶的內涵、邊緣效應、綜合評價理論、修復技術及GIS技術在生態河岸帶中的應用。 《生態河岸帶綜合評價理論與修復技術》系統性強,理論與實踐相結合,方法與應用相結合,既適合從事水利、生態、環境等專業的科研與教學人員閱讀和參考,又適合從事河道管理與建設的技術和管理人員參考。

《污染場地環境風險評價與修復技術體系》內容簡介:對成果轉化和推廣應用前景進行了詳細的分析和評估,總結了項目組織管理過程中得到的寶貴經驗,分析了項目研究中存在的問題,并對今后的研究提出了技術和組織管理方面的建議。 {zzjj}

前言

第1章 緒論

1.1 研究目的與意義

1.2 研究進展與發展趨勢

1.3 主要研究內容及方法

第2章 生態河岸帶的概念與功能

2.1 生態河岸帶的概念

2.2 生態河岸帶的功能

2.3 生態河岸帶的功能區劃

第3章 生態河岸帶的邊緣效應

3.1 水動力邊緣效應

3.2 生態邊緣效應

3.3 文化與經濟邊緣效應

第4章 生態河岸帶綜合評價指標體系

4.1 生態河岸帶綜合評價內容及特點

4.2 生態河岸帶的影響因素

4.3 生態河岸帶綜合評價指標體系的建立

4.4 指標值的獲取方法

第5章 生態河岸帶綜合評價方法及評價模型

5.1 生態河岸帶綜合評價方法的選擇

5.2 生態河岸帶綜合評價體系結構

5.3 生態河岸帶綜合評價的方法模型

5.4 生態河岸帶綜合評價的等級劃分

5.5 評價指標標準及隸屬度模型

第6章 河岸帶生態修復接木

6.1 傳統河岸帶建設方式的負面影響

6.2 河岸帶生態修復模式

6.3 河岸帶生態修復材料的選擇

6.4 河岸帶生態修復關鍵技術的試驗研究

第7章 生態河岸帶的管理與規劃

7.1 生態河岸帶管理的含義與特點

7.2 生態河岸帶的管理體系與保障機制

7.3 生態河岸帶的規劃

第8章 基子GIS的生態河岸帶建設與管理

8.1 GIS的概述

8.2 GIS在生態河岸帶建設管理中的應用

8.3 生態河岸帶的數據類型及特征

8.4 生態河岸帶綜合評價與GIS的耦合

8.5 生態河岸帶綜合評價GIS的設計與實現

第9章 淮河入江水道河岸帶生態綜合評價與治理

9.1 淮河入江水道的概況

9.2 淮河入江水道河岸帶生態綜合評價

9.3 存在的問題及生態治理

第10章 結語

10.1 結論

10.2 研究展望

參考文獻 2100433B

- 相關百科

- 相關知識

- 相關專欄

- 紅樹植物修復灘涂海水養殖濕地多氯聯苯的效應與機理

- 紅橋區房地產志

- 紅樟

- 紅水溝組[2]

- 紅水河水電基地

- 紅水河流域水文地質工程地質環境地質綜合評價報告

- 紅河公路橋梁工程總公司

- 紅河州元成建筑設計咨詢有限公司

- 紅河州元蔓高速公路投資建設開發有限公司

- 紅河州室內裝飾行業管理暫行辦法

- 紅河州彌玉高速公路項目管理有限公司

- 紅河州新雞高速公路投資建設開發有限公司

- 紅河州木水建筑設計有限公司

- 紅河州紅路交通市政設計有限責任公司

- 紅河梵朝展覽裝飾工程有限公司

- 紅淤泥土

- 應用模糊數學理論對公路工程建設項目方案的綜合評價

- 引嫩工程擴建區土壤水鹽動態與防治土壤鹽堿措施

- 中國工程圖學學會成立工程與制造系統集成化分會

- 影響萘高效減水劑與普通硅酸鹽水泥適應性的關鍵因素

- 智能建筑工程報警與電視監控系統前端設備的安裝施工

- 應對水源突發污染的城市供水應急處理技術與應用

- 宜興沈北路二號橋大直徑鉆孔灌注樁的施工與質量控制

- 影響鐵路電力遷改總承包工程因素的模糊綜合評價

- 招遠電視臺制作播出系統數字化改造工程的設計與實踐

- 正壓送風對降低污水廠設備腐蝕的作用與實踐(論文)

- 云南郝家河砂巖型銅礦床地質特征與接替資源勘查成果

- 怡達快速電梯SCORE項目獲國際勞工組織高度評價

- 政府和社會資本合作(PPP)項目物有所值評價

- 政府與社會資本合作(PPP)項目審計監督理論

- 應用清單招標與經評審的最低投標價法評標的幾點思考

- 智能化技術在電氣工程自動化控制中的應用與實踐研討