金屬及金屬復合材料吊頂板簡介

《金屬及金屬復合材料吊頂板(GB/T 23444-2009)》的附錄A為規范性附錄,附錄B為資料性附錄。本標準由中國建筑材料聯合會提出。本標準由全國輕質與裝飾裝修建筑材料標準化技術委員會(SAC/TC 195)歸口。本標準負責起草單位:中國建筑材料檢驗認證中心、國家建筑材料測試中心。

金屬及金屬復合材料吊頂板造價信息

金屬及金屬復合材料吊頂板簡介常見問題

-

相對烤漆鋼板造價低,吊頂是室內設計中經常采用的一種手法,人們的視線往往與它接觸的時間較多,因此吊頂的形狀記憶術處理很明顯地影響著空間效果。 ??吊頂的分類、選購、安裝、維護。吊...

-

多層金屬復合材料價格一般在80-150元,國內外復合復合材料的生產方式主要有固—液相結合法、固相間結合法、疊板熱軋法、擴散壓接法、堆焊法、堆焊熱軋法等。最常見的固相間結合法是爆炸焊接和熱軋軋制。 價格...

-

金屬復合材料是我們生活中最常見的,它主要是使用復合技術把多種化學性能和力學性能不同的幾種金屬在界面上來進行冶金結合從而形成非性能比較好的復合材料。它大大的改善單一金屬的性能,例如金屬復合材料具有非...

金屬及金屬復合材料吊頂板簡介文獻

鈦-鋼金屬復合材料

鈦-鋼金屬復合材料

格式:pdf

大小:175KB

頁數: 12頁

評分: 4.7

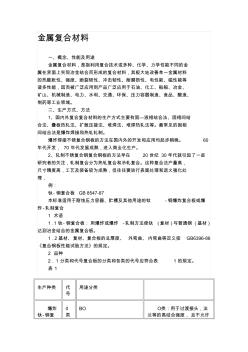

金屬復合材料 一、概念、性能及用途 金屬復合材料,是指利用復合技術或多種、化學、力學性能不同的金 屬在界面上實現冶金結合而形成的復合材料,其極大地改善單一金屬材料 的熱膨脹性、強度、斷裂韌性、沖擊韌性、耐磨損性、電性能、磁性能等 諸多性能,因而被廣泛應用到產品廣泛應用于石油、化工、船舶、冶金、 礦山、機械制造、電力、水利、交通、環保、壓力容器制造、食品、釀造、 制藥等工業領域。 二、生產方式、方法 1、國內外復合復合材料的生產方式主要有固—液相結合法、固相間結 合法、疊板熱軋法、擴散壓接法、堆焊法、堆焊熱軋法等。最常見的固相 間結合法是爆炸焊接和熱軋軋制。 爆炸焊接不銹復合鋼板的方法在國內外的開發和應用均起步稍晚。 60 年代開發, 70 年代發展成熟,進入商業化生產。 2、軋制不銹復合鋼復合鋼板的方法早在 20 世紀 30年代就引起了一些 研究者的關注,軋制復合分為熱軋復合和冷軋復合。這

石墨-金屬復合材料的制備及應用

石墨-金屬復合材料的制備及應用

格式:pdf

大小:175KB

頁數: 3頁

評分: 4.5

石墨烯有特殊的二維結構和優異的物理、化學及機械性能,作為強化相可以有效改善材料的強度、硬度、耐磨性、導電性等。高性能石墨烯-金屬復合材料的應用廣泛,既可作為結構材料使用,也可以作為超級電容器、鋰電池、生物傳感器和儲氫材料。本文對石墨烯-金屬復合材料的主要制備方法及及其應用做了簡單的介紹,并概括了其今后可能的發展方向。

《陶瓷金屬復合材料》共分5篇27章。書中分別介紹了粉末原料的性能及制備方法;陶瓷-金屬復合原理及材料的制取工藝;陶瓷-金屬復合材料及其應用等內容 。

金屬復合材料附錄A

復合板的熱處理制度

(補充件)

復合板需進行消除應力退火時,其熱處理制度按如下要求執行:

a.熱處理溫度:540±25℃;

b.保溫時間:小于3h;

c.加熱和冷卻速度:80~200℃/h。

金屬復合材料附錄B

鈦-鋼復合板的超聲波探傷方法

(補充件)

本方法是以鋼或不銹鋼為基材,以鈦為復材,總厚度大于8mm,單層一次復合的爆炸及爆炸-軋制復合板的超聲波探傷方法。

B.1 一般要求

B.1.1目的主要用于探測復合板的復材與基材之間的貼合程度。

B.1.2方法類別本標準規定采用縱波脈沖反射法(或多次脈沖反射法)進行超聲波探傷。接觸法或水浸法均可使用。

B.1.3對探傷人員的要求探傷操作人員應達到部級或與此相當的學會級三級以上無損檢測人員水平;簽發及解釋檢驗報告人員應達到部級或與此相當的學會二級以上人員水平。

B.1.4探傷表面。

B.1.4.1復合板表面不得有影響探傷的氧化皮、油污及銹蝕等其他污物。

B.1.4.2探傷表面粗糙度Ra應不大于5μm。

B.1.4.3在規定的探傷靈敏度下,材料的噪聲電平不大于5%。

B.2 探傷設備

B.2.1探傷儀器

B.2.1.1使用脈沖反射式超聲波探傷儀。探傷儀器應符合ZBY230-84《A型脈沖反射式超聲波探傷儀通用技術條件》中規定的技術性能指標。

B.2.1.2也可使用超聲波測厚儀。

B.2.2探頭

B.2.2.1使用晶體為圓形或矩形的直探頭。也可使用雙晶斜探頭及測厚探頭。

B.2.2.2晶體尺寸一般為φ10~30mm,矩形為寬(10~20)mm×長(15~30)mm,頻率為2.5~10MHz。

B.2.3耦合劑接觸法探傷時,可采用清潔的自來水作耦合劑,也可使用水玻璃、溶性油、丙三醇等。

B.2.4對比試塊

B.2.4.1對比試塊應采用與被探復合板的材料厚度、聲學性能和表面狀態相同或相似的復合板材料制成。

B.2.4.2對比試塊A及試塊B的形式及尺寸。

B.3 探傷

B.3.1探傷面的選擇根據被探板材的表面狀態、復材厚度、聲阻抗及外觀形狀、決定從復材面或從基材面進行探測。

B.3.2探傷靈敏度

B.3.2.1探傷靈敏度根據被探板材的形狀決定。

B.3.2.2利用對比試塊調節探傷靈敏度。

B.3.2.3從復材面探測時,將探頭置于對比試塊A的完全結合部位,使來自復合板基材底面的一次反射波出現在熒光屏上,將其幅度調至熒光屏滿刻度的80%。

B.3.2.4從基材面探測時,將探頭置于對比試塊B的缺陷中心部位,使缺陷反射波出現在熒光屏上,將其幅度調至熒光屏滿刻度的80%。

B.3.2.5采用多次脈沖反射法時,將探頭置于對比試塊A的完全結合部位,或置于試塊B的缺陷中心部位,使探傷儀熒光屏水平基線出現三次底面回波,或三次缺陷回波,將B1或F1的幅度調至熒光屏滿刻度的80%。(B2 、B3 、F2 、F3 的幅度由材料厚度決定)。

注:B1 、B2 、B3 分別為完全結合部位第一次、第二次、第三次的反射波。F1、F2 、F3分別為缺陷部位第一次、第二次、第三次的反射波。

B.3.3非貼合區的確定。

B.3.3.1非貼合區的定義在探測過程中,若出現始脈沖信號增寬底脈沖消失或缺陷脈沖的增寬增高前移時,由該區域為非貼合區。

B.3.3.2非貼合區的判定當從復材面探測時,若來自基材底面的反射回波完全消失,并伴隨有來自復材與基材交界面的重復反射信號時,則該部位可認為是非貼合區。

當從基材面探測時,若來自復材底面的反射回波完全消失,并伴隨有來自基材與復材交界面的反射信號(即缺陷波)時,則該部位可認為是非貼合區。

B.3.3.3非貼合區的范圍

B.3.3.3.1從復材面探測時,隨著探頭任意移動方位,底面反射波下降至50%時,就是非貼合區的范圍。

非貼合區的寬度及長度。

測定探頭移動的距離,晶片內側長度,即為非貼合區的長度或寬度。

B.3.3.3.2從基材面探測時,按B型對比試塊調整。非貼合區的范圍用半波高度法確定。

測定探頭的移動距離,晶片的中心間距就是非貼合區的寬度及長度。

B.3.4探傷靈敏度的校正

在探傷過程中,由于某種原因的影響,。底面回波或缺陷回波的高度與B.3.2.3、B.3.2.4、B.3.2.5的調試狀態不同時,可校正探傷儀靈敏度,使底面回波或缺陷回波幅度達到熒光屏滿幅度的80%。

B.3.5探傷速度

手動探測時,探頭掃查速度不得超過100mm/s。

B.3.6缺陷的記錄

B.3.6.1對于掃查中發現的底面回波低于50%(不包括因表面狀態所造成的接觸不良所引起的降低)的連續或不連續點進行記錄,并以相應的幾何圖形在板面上表示,并計算其

面積。對于基材或復材因其內部缺陷所造成的底面回波的降低應不予考慮。

B.3.6.2非貼合區面積的計算采用近似計算。

B.3.6.3貼合率的計算公式

t= (S - SF) / S*100%…………………… (B.1)

式中:t——貼合率;

S——復合板總面積,cm2 ;

SF——非貼合區總面積,cm2 。

B.3.6.4非貼合率計算公式:

f = SF / S *100%……………………(B.2)

式中:f ——非貼合率;

Sf ——非貼合區總面積,cm2 。

S ——復合板總面積,cm2 ;

B.3.7當復材厚度小于2mm,可采用測厚探頭或雙晶斜探頭從復材面進行探測。

B.3.7.1.當使用雙晶斜探頭探測時,若底面回波前移或消失、界面脈沖增寬時,則該區域為非貼合區。

B.3.7.2使用測厚探頭探測時,復合板完全貼合部位及未貼合部位的厚度由測厚儀直接顯示。

B.3.8探測報告

B.3.8.1對探傷情況作好詳細記錄,并填寫探傷報告。

B.3.8.2探傷報告包括:

a.委托單位、委托日期、委托編號、合同號、材料名稱、規格、狀態、類別及探傷條件;

b.非貼合區的大小及位置;

c.未探測的區域:。

d.必須說明的各種情況;

e.探傷日期;

f.探傷人員簽名。

緒論

第一篇 粉末原料的性能及制備方法

1 金屬的基本性能及其粉末的制備

2 金屬氧化物的性能及其粉末的制備

3 難熔化合物的性能及其粉末制備

4 納米粉末的性能與制備

參考文獻

第二篇 陶瓷-金屬復合原理及材料的制取工藝

5 陶瓷-金屬復合原理

6 陶瓷-金屬復合材料粉末料的成形技術

7 陶瓷-金屬復合材料的燒結技術

8 陶瓷-金屬復合材料的熱壓技術

9 陶瓷-金屬復合材料的熱等靜壓技術

10 陶瓷-金屬復合材料的定向結晶技術

11 陶瓷-金屬復合材料的自蔓延高溫合成技術

12 陶瓷的金屬化與封接

參考文獻

第三篇 陶瓷-金屬復合材料及其應用

13 氧化物-金屬復合材料

14 碳化物-金屬復合材料

15 氮化物-金屬復合材料

16 硼化物-金屬復合材料

17 碳化硼-金屬復合材料

18 硅化物-金屬復合材料

19 金剛石-金屬復合材料

參考文獻

第四篇 陶瓷(金屬)纖維及其復合材料

20 陶瓷纖維材料及性質

21 陶瓷金屬纖維的性質及制備

22 纖維增強復合材料及應用

23 晶須及其性質

24 晶須增強復合材料

參考文獻

第五篇 陶瓷-金屬復合材料的研究和設計方法

25 顯微組織結構研究方法

26 陶瓷材料的性能研究方法

27 設計方法

參考文獻

書中符號含義

附錄

附錄1 化學元素周期表

附錄2 常用硬度對照表

附錄3 常用標準篩制

附錄4 不同露點下氣體的含濕量

- 相關百科

- 相關知識

- 相關專欄

- 泰州市泰普金屬套管有限公司

- 佛山市勵朗金屬科技有限公司

- 廊坊江博金屬制品有限公司

- 天津中天鼎盛金屬穿線管有限公司

- 山東萬通集團墾利金順油品有限公司

- 陜西金順鼎盛建筑工程有限公司

- 金絲慈竹華安種源

- 金絲慈竹四川長寧群體

- 長寧庫-金絲慈竹群體

- 柳樹‘金絲垂柳1011’

- 金絲垂柳民勤群體

- 金絲楠木家具

- 景觀雕塑

- 景觀建筑小品設計500例:細部設計

- 警示標志

- 金葉女貞民勤群體

- 中國被動式太陽房及太陽能建筑市場監測及發展策略研

- 永磁同步電機簡介

- 新型基于熱力學法的水泵效率數學模型及應用

- 全熱回收地源熱泵空調機組的系統及工程方案設計

- 正榮潤璟諸樓及A區地下室抗浮錨桿工程竣工驗收報告

- 支持群體設計的工程數據庫管理系統的結構及實現

- 引入PPP模式的高標準農田建設及財政支持體系創新

- 中國民宿消費市場格局分析及十三五發展環境分析報告

- 中國焊接學會堆焊及表面工程專委會

- 有色金屬技術經濟院與廣亞鋁業簽署戰略合作協議

- 政府投資工程類項目材料設備采購風險淺析及應對策略

- 影響水利工程質量監督職能發揮的主要因素及對策分析

- 圓錐碎礦機工作原理、技術參數、安裝調試及維護檢修

- 醫用潔凈空調系統設計調試中易忽視的問題及設計優化

- 園林景觀工程在推進城鄉宜居環境建設中的問題及思考

- 張峰水庫供水發電洞洞內埋管及電站廠房明管制安施工