基于DEM的黃土地貌溝沿線研究

基于DEM的黃土地貌溝沿線研究基本信息

| 中文名 | 基于DEM的黃土地貌溝沿線研究 | 項目類別 | 面上項目 |

|---|---|---|---|

| 項目負責人 | 李發源 | 依托單位 | 南京師范大學 |

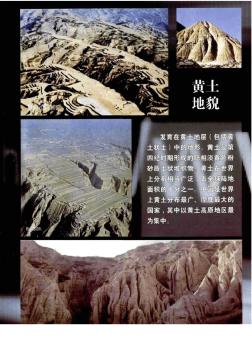

數字高程模型是國家基礎地理數據庫的主要內容之一,在描述地形特征、揭示地貌空間格局上發揮著重要的作用。本研究以高數據精度、多空間尺度、高密度實驗樣區數字高程模型(DEM)為基本信息源,基于黃土地貌的溝沿線來探索黃土高原地貌的形態及空間分異,是應用國家基礎地理數據解決基礎地學問題的一次重要探索。 黃土高原的溝沿線是最能體現黃土地貌形態特征的地形結構線。溝沿線的形態結構、層次級別、空間展布、發育趨勢,即是黃土地貌最顯著的外在表象,又深刻地映射著黃土地貌發育的內在機理。溝沿線位于切溝、沖溝最發育的部位,在溝蝕作用下,無論是溝道長度的增加,還是溝谷面積的擴大都可以反映在溝沿線的動態變化上。本研究以溝沿線為切入點,在充分吸收借鑒前人研究成果的基礎上,提取了黃土高原不同地貌類型區以及溝谷發育不同時期區域的溝沿線,構建了溝沿線分類體系以及量化指標體系,并基于溝沿線量化分析了黃土地貌的形態特征及空間分異,取得如下主要進展: 1)分別從形態特征、地形統計特征及發育特征三個角度構建了溝沿線的量化指標體系,并全面分析了指標提取的尺度效應;2)以均勻分布于黃土高原的166個樣區為實驗區域,通過GIS空間插值得到了黃土高原12個溝沿線特征指標的空間分異特征,并基于此量化分析了黃土地貌的空間結構特征,特別是黃土高原溝蝕的空間變異特征;3)以模擬小流域為參照,深入分析了在黃土地貌演化過程中溝沿線的動態變化特征,揭示了溝沿線時間變異與黃土地貌演化的耦合特征,所提出的ANN_CA模型顯示了較高的模擬精度及可用性。本研究是黃土高原數字地形分析由表象深入到機理的有益探索,深化了對黃土高原土壤侵蝕、黃土地貌成因、發育機理與地域分異規律的再認識。 在課題研究過程中,出版專著1部,教材1部;已發表科研論文16篇,其中SCI檢索期刊論文4篇,EI檢索期刊論文3篇;取得軟件著作權1項;獲地理信息科技進步二等獎1項;主辦數字地形分析國際會議1次,主辦全國數字山地研討會1次、GIS博士生學術論壇兩屆,參加國內外會議10余次;1名博士研究生分赴奧地利薩爾茨堡大學和香港理工大學開展學術交流活動;培養畢業博士研究生2人,碩士研究生5人。

基于DEM的黃土地貌溝沿線研究造價信息

黃土高原的溝沿線是最能體現黃土地貌形態特征的地形結構線。溝沿線的形態結構、層次級別、空間展布、發育趨勢,即是黃土地貌最顯著的外在表象,又深刻地映射著黃土地貌發育的內在機理。本課題擬在深入剖析溝沿線的成因機制、演化方式、空間分布及形態結構的基礎上,制定溝沿線的科學分類系統,建立定性與定量描述相結合的指標體系;研究以DEM為數據源,兼顧成因與形態的局部保真、全局高效的溝沿線提取新算法;通過在黃土高原多樣區和多期模擬小流域的實驗,研究溝沿線與黃土地貌形態及演化的映射機制,探索溝沿線的空間分異規律和發育演化過程,以揭示黃土地貌形態的空間分異規律和地貌演化機理。本課題是以線對象數字地形分析為切入點,研究深層次地學問題的一次有益探索。通過本研究,可望豐富黃土地貌定量研究的理論與方法體系,深化對黃土地貌成因、發育機理與地域分異規律的認識,并在黃土高原研究中取得具有創新性的研究成果。

基于DEM的黃土地貌溝沿線研究常見問題

-

黃土地基的均勻性主要看黃土層的濕陷性變形是否均勻。也就是說濕陷等級,濕陷量在平面范圍、垂直范圍是否均勻

-

2011-7-9 10:03 滿意回答 一、墊層法 墊層法是先將基礎下的濕陷性黃土一部分或全部挖除,然后用素土或灰土分層夯實做成墊層,以便消除地基的部分或全部濕陷量,并可減小地基的壓縮變形,提高地基...

-

濕陷性黃土的地方對于每一條排出管都要做排水溝,為什么呢,因為,排水很容易滲漏,一滲漏,黃土很容易濕陷造成地基沉降,如果做管溝的話就不會有這種情況,管溝很長,就算某一地方局部發生滲漏,因為長管溝,起到架...

基于DEM的黃土地貌溝沿線研究文獻

基于多方位DEM地形暈渲的黃土地貌正負地形提取

基于多方位DEM地形暈渲的黃土地貌正負地形提取

格式:pdf

大小:6.9MB

頁數: 5頁

評分: 4.7

以陜北綏德縣韭園溝流域5 m分辨率DEM數據為基礎,在數字地形分析、多元統計和數據挖掘方法的基礎上,提出利用多方位DEM地形暈渲、坡度等多元指標,以主成分分析消除多重共線性和約減維數,并以Logis-tic回歸模型提取黃土高原正、負地形的方法。研究結果表明:模型提取精度為82.1%,Kappa統計量為0.629;模型在6個不同流域測試樣本上正、負地形的平均精度分別為77.6%,84.9%,加權平均精度為81.3%,模型具有較好的一致性和泛化能力,正、負地形提取效果良好。

黃土地貌繼承性的研究是揭示黃土地貌二百余萬年來發育、演化機理的關鍵環節,也是黃土地貌研究的重要關注點。本研究針對黃土地貌繼承性認識與表達的不足研究現狀,系統闡述并完善了黃土地貌繼承性的概念模型。其次,以DEM、地質圖、現代鉆孔物探雷達探測數據以及數字地形分析方法為基本數據源與分析方法,構建了黃土高原重點水土流失區雙層地形模型。從宏觀、中觀以及微觀不同尺度實現了黃土地貌下伏古地形的重建,并提出了基于雙層地形模型進行黃土地貌繼承性研究的新方法。再者,依據地表地下雙層地形模型,本研究系統分析了黃土地貌在統計高程、剖面形態、地形因子上的繼承性規律,論述了黃土地貌繼承性在不同空間尺度、相同空間尺度不同地域的空間分異特征,深化了對黃土地貌發育過程及其空間分異規律的認識。該研究是基于國家基礎地理數據及其它相關實測數據,以及GIS空間分析方法研究深層次地學問題的一次探索與實踐。整個研究過程使我們深刻認識到,研究思路、方法、數據的突破,帶來對于黃土高原成因機理與地貌形態空間分異格局創新的認識。此外,課題還拓展了基于下伏古地形的黃土溝谷發育不對稱性、基于古城遺跡的黃土原始地形重建與現代侵蝕溝壑模擬、與基于空代時的黃土地貌演化等研究。在課題執行過程中,已發表科研論文21篇(其中課題負責人以第一作者/通訊作者發表SCI/SSCI檢索論文11篇);且課題負責人第一作者在SPRINGER出版黃土地貌繼承性全英文專著1部《Loess Landform Inheritance: Modeling and Discovery》(即:黃土地貌繼承性—建模與發現);發明專利3項;參加國內外會議9次,參與培養博士生1名,碩士生2名。 2100433B

黃土地貌繼承性主要指黃土高原第三紀下伏古地形對黃土粉塵在堆積、侵蝕、搬運等過程中的控制與影響作用,特別是指黃土地貌形態特征對第三紀古地形的承襲關系。黃土地貌繼承性研究是揭示黃土地貌二百余萬年來發育、演化機理的關鍵環節,也是黃土地貌研究的重要關注點。本課題首先擬系統分析黃土地貌繼承性的概念模型。其次,以高精度DEM、地質圖以及鉆孔物探資料為依據,擬重建不同空間尺度的黃土堆積前原始地形面的數字高程模型,實現多尺度古地形模型的融合與特征嵌入,進而構建地表地下一體化的“雙層地形模型”。并據此模型,構建量化表達黃土地貌繼承性的指標體系,分析黃土地貌繼承性空間分異特征,深化對黃土地貌繼承性的成因機理、影響程度及區域差異性特征等問題的認識,并在黃土高原研究中取得具有創新性的研究成果。項目研究可望成為基于國家基礎地理數據及其它相關實測數據,以及GIS空間分析方法研究深層次地學問題的一次探索與實踐。

溝蝕是地表徑流集中沖刷土壤和母質并切入地內形成溝谷的一種侵蝕方式。作為最主要的外營力,溝蝕在塑造黃土高原地表溝壑縱橫、支離破碎、起伏不平的獨特的地貌景觀的過程中起到了重要的控制作用。本課題擬在深入剖析溝蝕的類型、強度、空間結構等對黃土溝谷地貌的作用的基礎上,構建可有效描述區域溝蝕特征的定量指標體系,并研究基于DEM的指標提取算法;然后,通過在黃土高原多樣區的實驗,研究溝蝕與黃土溝谷形態特征的映射機制,探索溝蝕的空間差異性及溝蝕特征分區;在此基礎上,研究溝蝕地貌特征及其分區。通過本研究,可望實現黃土高原數字地形分析由表象到機理的深化,提升對黃土地貌成因、發育機理與地域分異規律的認識,并在黃土高原研究中取得具有創新性的研究成果。

- 相關百科

- 相關知識

- 相關專欄

- 基于DIC的混凝土三軸受壓全周變形測量技術研究

- 基于OrCAD16.3的電子電路分析與設計

- 基于PLC交流電機驅動智能自控制系統

- 基于Proteus的單片機應用技術項目教程

- 基于TLT的多開關脈沖電源技術原理和應用基礎研究

- 基體材料

- 基坑微變形控制系統及方法

- 基坑支護技術標準 sjg 05-2020

- 基建會計報表審計

- 基本公差

- 基本建設審計間接目的

- 基本技術

- 基礎與上層建筑

- 基礎地質調查發展戰略研究與成果集成

- 基礎工業工程第二版

- 基礎工業工程(第三版)

- 基于壓電堆驅動器的噴嘴擋板式氣體控制閥

- 磷銨技術改造五大磷肥工程的建議

- 以大豆油多元醇制備的硬質聚氨酯泡沫塑料的性能

- 逆變TIG焊機接觸引弧電路的設計(引弧電路)

- 應用模糊數學理論對公路工程建設項目方案的綜合評價

- 中華華丹雨、污水管道溝槽開挖專項施工方案教學教材

- 可替代現有隔熱保溫材料的新型材料

- 以貫穿項目為核心載體的建筑工程技術專業素材庫建設

- 多逆變器太陽能光伏并網發電系統的組群控制方法

- 影響萘高效減水劑與普通硅酸鹽水泥適應性的關鍵因素

- 在全縣非煤礦山和危化企業安全生產工作會議上的講話

- 中國工程造價咨詢業的發展趨勢

- 支持并行工程和智能CAPP的制造資源建模技術

- 中共重慶市委重慶市人民政府關于建設平安重慶的決定

- 智能建筑工程報警與電視監控系統前端設備的安裝施工

- 在“建筑節能與居住舒適”專題技術交流會議上的講話