漆器制作,是用漆涂在各種器物的表面上所制成的日常器具及工藝品、美術品等。在新石器時代,先輩們就已發現并采用了天然漆樹的汁液,用以制器。鎮江在數千年的漆器工藝發展中,產生了豐富多彩的裝飾方法,工藝發展已達到很高水平。漆器的配色很講究,過去只有單個的幾種顏色,現在發展到20多種。而且每件漆器由過去的單一色彩,發展到現在的多種套色。它們均具有防潮、抗熱、耐酸堿、不變形、不變質的特點,廣泛用于建筑、家具、佛像、裝飾等諸多方面,深受人們喜愛。

漆器制作造價信息

其制作種類有:貼金銀工藝、彩繪(雕填)工藝、雕漆工藝、鑲嵌工藝、磨漆畫等。工藝流程為:設計、制胎、涂漆、描樣、嵌入、雕刻、磨光、拋光等。其中雕刻是最主要的工序,雕刻的刀法,過去主要是平雕,現在大量的是浮雕、鏤空雕、立體圓雕等。主要器具有:木工工具、漆刷、刮板、砂輪、雕刻用的刀具、繪畫用的排筆、毛筆等。漆器品種有:盒盤、煙酒具、掛屏、小件首飾等。 2100433B

漆器制作歷史淵源常見問題

-

歷史上利用刺梨釀制刺梨酒的記載,最早始見于清道光十三年(公元1833年)吳嵩梁在《還任黔西》的詩句:“新釀刺梨邀一醉,飽與香稻愧三年”。比此詩稍早或稍晚的貝青喬的《苗俗記》載:“刺梨一名送香歸……味甘...

-

褐石建筑,在歐洲也被稱為“紅磚建筑”。于19世紀末20世紀初,隨著工業革命的蔓延,大批中產階層在英國興起。在舉世聞名的英國高等學府中,應運誕生了真正屬于中產的、獨樹一幟的“紅磚大學”。 當第一群來到新...

-

徽派建筑是漢族傳統建筑最重要的流派之一,徽派建筑作為徽文化的重要組成部分,歷來為中外建筑大師所推崇,流行于徽州(今黃山市、績溪縣、婺源縣)及嚴州、金華、衢州等浙西地區。以磚、木、石為原料,以木構架為主...

漆器制作歷史淵源文獻

廣東騎樓建筑的歷史淵源探析

廣東騎樓建筑的歷史淵源探析

格式:pdf

大小:284KB

頁數: 4頁

評分: 4.3

在對騎樓的由來、形態、功能、結構及文化風格的調查分析基礎上,對騎樓的歷史淵源進行了探討,提出了廣東騎樓建筑是基于印度“外廊式”殖民建筑、地中海“柱廊”宗教建筑、歐洲“敞廊式”市場建筑、中國“檐廊式”店鋪建筑、中國“干闌式”居住建筑等不同形式發展融合而成。

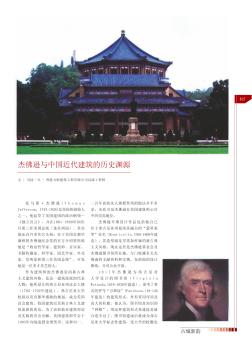

杰佛遜與中國近代建筑的歷史淵源

杰佛遜與中國近代建筑的歷史淵源

格式:pdf

大小:284KB

頁數: 2頁

評分: 4.3

托馬斯·杰佛遜(Thomas Jefferson,1743-1826)是美國的創始人之一,他起草了美國建國的政治綱領—《獨立宣言》,并在1801-1809年間出任第三任美國總統(連任兩屆)。其實他還有許多其它頭銜:位于美國首都華盛頓的杰佛遜紀念堂的官方介紹資料稱他是"政治哲學家、建筑師、音樂家、書籍收藏家、科學家、園藝學家、外交

早在宋代,徽州細嵌螺甸漆器即以譽滿全國,有“宋嵌”之稱。

出生在徽州區巖寺鎮的漆器藝人趙千里,便是宋代徽州漆器的創始人,他手藝高超,四海揚名,很快傳播到福州,揚州等地。

明代隆慶年間,徽州人黃成著《髹飾錄》,提出“巧法造化,質則人事,文象陰陽”等美學法則,至今對漆器工藝的發展還有參照意義。

建國后,徽州漆器不斷發展和創新,漆器工藝品逐漸增多。制作的品種有鑲嵌、刻漆、描金彩繪、蘑漆、堆漆五大類、產品有單幅掛屏、排屏、圍屏、炕幾、書櫥、果盤、果盒、花瓶、筆筒、茶葉盒、床頭柜、電視機柜,啤酒櫥等等。

漆器的色澤由過去的黑色,增至現今的天藍、墨綠、淡綠、奶油、鐵銹紅、朱砂紅以及淡紫、潔白等顏色。漆器工藝品裝飾畫畫面不僅有四季花卉、黃山風光、飛禽走獸、神話故事,而且有《紅樓夢》、《西廂記》、《甘露寺》、《百花亭》等古代故事的人物群像。

1959年至1960年,著名漆器工藝美術師俞金海參加了北京人民大會堂安徽廳內部裝飾設計和制作,著名的“迎客松”、“佛子嶺水庫”、“屏風刻漆百子圖”等大型工藝制品以及馬鞍山采石磯太白樓、屯溪戴震紀念館、程大位故居、龍山寺等名聯掛匾都留下了他熠熠生輝的漆跡。

他還在我國漆器工藝的瀚海中挖掘出了失傳的漢代珍品漆砂硯和南宋名貴工藝品菠蘿漆這兩顆明珠,為我國工藝美術事業的發展作出了貢獻。

1978年,俞金海研究復制出失傳已久的“漆砂硯”,賴少其稱贊其“功同天造”,作家端木蕻良則尊俞金海為“楚漆國手”。

菠蘿漆砂硯在1984年獲省“輕工旅游優秀新產品”稱號。骨石鑲嵌屏風、四大美人屏風在1986年分別獲省“優質產品”、國家輕工業部“百花獎”。

1989年,徽州漆器老藝人徐天華,運用六朝技藝創作現代漆器,利用兩年時間制作一對夾纻胎綠沉漆《坐獅》,高2米余,雙獅威武,華彩熠熠,造型飽滿逼真,如銅鑄卻輕巧似羽,令人折服。

文化遺產名稱:徽州漆器制作技藝

所屬地區:

遺產編號:Ⅷ—11

遺產類別:傳統手工技藝

申報日期:2006

申報人/申報單位:黃山市屯溪區

遺產級別: 國家

大方縣位于黔西北畢節地區中部,面積3544.7平方公里,人口97萬,城區有326、321國道,貴畢高等級公路橫穿,氣候溫暖濕潤,適宜漆樹的生長,生漆資源豐富、質量優異,是我國六大產漆縣之一。

史載,大方漆器制作始于東漢年間,彝族先民常以生漆涂髹馬鞍、箭筒等物品,進而以牛皮制成胎坯,用生漆涂髹,制成酒、乳、茶具等革器,明洪武年間形成了一套以皮胎漆器為主的漆器制作工藝,成為了地方特色產品,向朝廷進貢,并有了木胎制品。清代,《乾隆通志》載:"黔之革器以大定(大方)為最佳", 大方皮胎漆器成為全國特色, 并獨創了"隱紋"裝飾技法,道光年間,家庭作坊遍及大街小巷,有"漆城"之稱;光緒年間,漆器生產由家庭作坊開始向手工業工場發展;1915年大方漆器在巴拿馬博覽會上獲"銀質獎章";1958年組建國營大方漆器廠,開始制作麻布脫胎漆器;1979年大方漆器獲"省優質獎"稱號,1986年獲"黃果樹杯"獎,現國營漆器廠停業,只剩一家私營企業和兩家私營作坊,舉步唯艱,傳承困難。

大方漆器制作工藝獨特,制作要求高,其工藝流程繁雜,主要有、制漆、胎胚、灰地、漆地、裝飾五大工藝,50多道工序,82道生產環節,產品做工精細,品種齊全 ,造型生動。

- 相關百科

- 相關知識

- 相關專欄

- 招遠電視臺制作播出系統數字化改造工程的設計與實踐

- 含有彩色漿料和滲透墨水形成的陶瓷磚及制作方法

- 制作質量對塔式起重機結構件焊接節點疲勞性能的影響

- 中國一冶完成印度ESSAR高爐工程所有鋼結構制作

- 干硬性混凝土擠壓成型開孔垂直聯鎖制作及施工技術工法

- 干硬性混凝土擠壓成型開孔垂直聯鎖制作及施工工法資料

- 公路工程管理用表范本索夾制作與防護質量檢驗報告單

- 改性聚丙烯纖維對混凝土裂縫抑制作用與應用進展

- 干硬性混凝土擠壓成型開孔垂直聯鎖制作及施工工法樣本

- 拱壩整體地質力學模型試驗中復雜地基模擬設計及制作

- 改性瀝青制作中剪切磨喂料速率對改性劑剪切細度影響

- 工程變更管制作業指導書

- 工字形YWL—1B—3屋面梁平臥制作時預應力施工

- 杭州奧體中心主體育場鋼結構工程深化設計與制作加工

- 國家體育場鋼結構工程箱形彎扭構件制作技術及應用

- 廣州市公安局天河區分局平安天河系列宣傳活動策劃制作