實驗、測量與科學圖書目錄

不同領域專家序言

從通播網到純科學

自序 得科學者得天下 /

第一章 科學與純科學 /

第一節 科學與學科 /

第二節 專注單一學科與跨學科 /

第三節 伽利略、實驗與近代科學 /

第四節 純科學 /

第二章 古希臘文明與科學的誕生 /

第一節 幾何測量知識的積累 /

第二節 文明間相互的影響 /

第三節 古希臘人對實用知識和感官作用的

蔑視及理想世界的假設 /

第四節 科學理論的結構和模式 /

第三章 從科學歷史學角度看科學的形成和發展 /

第一節 歷史學的測量基礎 /

第二節 歷史學的科學理論與認識誤差來源 /

第三節 歷史作用或功過的價值判斷 /

第四節 目的與過程的一致性 /

第五節 歷史名稱對象的高度變化與理論闡述簡明性的矛盾 /

第六節 “就史論史”與理論普遍性要求的矛盾 /

第七節 歷史之問 /

第四章 科學與非科學 /

第一節 判斷科學與否的根本標準 /

第二節 科學發展形態上的優點 /

第三節 數學抽象帶來的優點 /

第四節 測量的價值和優點 /

第五節 數學的局限 /

第五章 科學的整體性和還原 /

第一節 科學的整體性 /

第二節 還原 /

第三節 映射式還原經典案例 /

第四節 回溯式還原經典案例 /

第五節 調用和對自成體系理論科學性的否定 /

第六節 從還原標準看經絡研究的非科學性 /

第六章 科學的關鍵特征 /

第一節 科學為什么優于非科學 /

第二節 步進式發展模式和節奏性 /

第三節 未知因素唯一性要求 /

第四節 科學理論與實際“相符合”的含義 /

第五節 唯一性要求作為鑒別非科學的標準 /

第六節 可演繹性 /

第七章 測量與受控實驗 /

第一節 受控實驗地位 /

第二節 受控實驗及其優點 /

第三節 受控實驗方法受限的情況 /

第四節 受控實驗只是測量的子集 /

第八章 測量與計量 /

第一節 測量的數據是如何得來的 /

第二節 計量 /

第三節 對“計量”的誤用 /

第九章 所有科學的測量基礎 /

第一節 測量基礎在不同學科中的名稱 /

第二節 新聞真實性問題 /

第三節 統一測量基礎與學科建設的共軛標準 /

第十章 單因果化——可測量的科學基礎 /

第一節 從哲學到科學 /

第二節 單因果化 /

第三節 衰減 /

第四節 放大 /

第四節 受控實驗及實驗室的定義 /

第五節 測量可成為科學基礎的原因 /

第六節 非受控實驗測量的優點 /

第七節 近代科學模型 /

第八節 測量技術的發展 /

第十一章 誤差理論 /

第一節 測量誤差存在的必然性 /

第二節 誤差的來源分析 /

第三節 誤差與信息論的關系 /

第四節 相關分析與誤差、信息量的關系 /

第五節 科學與非科學測量的區別 /

第六節 誤差的數量處理 /

第十二章 量子力學的形成過程和奇異之處 /

第一節 最奇異的科學理論 /

第二節 從連續到光量子 /

第三節 從光子到物質波 /

第四節 從物質波到量子力學理論 /

第五節 量子力學的奇異之處何在? /

第十三章 對量子力學的測量循環因果律解釋嘗試 /

第一節 換個方向看量子 /

第二節 一個解決隱變量和波函數隨機性的

可能受控實驗方案討論 /

第三節 直覺更難理解的實驗結果 /

第四節 弱測量 /

第五節 如何正確認識量子力學? /

第十四章 社會領域常見的五大主體誤差 /

第一節 人作為認識主體的誤差種類 /

第二節 宗教信仰 /

第三節 倫理和心理 /

第四節 政治和利益 /

第五節 政治和利益存在的必然性 /

第六節 政治的影響 /

第七節 利益角度的影響 /

第八節 政治和利益存在的合理性 /

第十五章 科學心理學 /

第一節 人類生理系統與心理系統 /

第二節 心理系統與生理系統的聯系 /

第三節 多種心理系統的綜合作用 /

第四節 七大心理系統理論與其他心理學理論的關系 /

第五節 心理系統運行的一般原理 /

第六節 人類心理機制的不適應和社會心理策略進化 /

第七節 興奮與抑制 /

第十六章 情感誤差 /

第一節 心理系統對認識作用綜述 /

第二節 神秘系統情感誤差 /

第三節 依戀系統情感誤差 /

第四節 自尊系統情感誤差 /

第十七章 全科型知識結構的意義 /

第一節 全科型知識結構對經濟學研究的意義 /

第二節 歷史學研究需要的寬廣知識領域 /

第三節 全科型知識結構多方面價值和意義 /

第十八章 如何獲得全科型知識結構 /

第一節 獲得全科型知識結構的難點和可能性 /

第二節 獲得全科型知識結構的方法和途徑 /

第三節 八大知識體系簡介 /

第十九章 以測量角度看科學的發展 /

第一節 測量是檢驗理論的標準 /

第二節 理論與測量的循環關系 /

第三節 測量獨立的發展地位 /

第四節 測量自身發展的規律 /

第五節 認識的有限性與無限性 /

第二十章 諾貝爾獎與領導世界科技的匯聚戰略 /

第一節 從新型加速器CEPC—SPPC爭論談起 /

第二節 楊李之爭及其對實驗科學的影響 /

第三節 李楊之爭的另一種歷史假設——無界戰 /

第四節 楊李之爭的循環因果律分析 /

第五節 諾貝爾獎與科學資源匯聚能力 /

第六節 諾貝爾村 /

第二十一章 科學研究的經費來源與“不相干獲益”價值分析 /

第一節 科學的相對獨立性 /

第二節 科學研究的成本 /

第三節 月球墓地——航天工程最大的不相關獲益研究 /

第四節 對科學原理開發利用也是“不相干獲益” /

第五節 科學不相干獲益最直接經濟價值——滿足好奇與自尊 /

第二十二章 科學化 /

第一節 并非“純科學”的情況 /

第二節 中醫的科學化問題 /

第三節 氣功研究的科學化問題 /

第四節 情感與社會系統誤差的補償 /

第二十三章 第七代信息技術和第三次科學革命 /

第一節 第七代信息革命技術特點 /

第二節 從ENIAC到手機電腦 /

第三節 外存隨機訪問性能爆炸 /

第四節 外圍接口大一統 /

第五節 寬帶接口理想化 /

第六節 計算、存儲和帶寬之間的性能轉換 /

第七節 信息能力需求極限 /

第八節 傳感網、物聯網與測量網 /

第九節 云計算、大數據與全數據 /

第十節 第三次科學革命 /2100433B

實驗、測量與科學造價信息

科學在今天已經成為真理的代名詞。科技的發達是近代西方強盛的核心能力所在,“得科學者方能得天下”已經深入人心。但如果要問到底什么是科學,能準確回答清楚者即使在優秀的科學家群體中間也寥寥無幾。過去對科學的認識散見于哲學、自然辯證法、科學技術史、科學哲學與科學學等幾門學科之中,但因它們都未能完備地深入整個科學內部,因此都遠遠解決不了以上問題。將科學簡單理解為“分科而學”,也使當今浩如煙海的不同科學學科之間隔行如隔山,互不相通。

本書總結出了可以貫通一切科學的四大主干學科:數學、測量、信息科學與牛頓力學。并且以過去的學者們非常缺乏研究的測量學科為主,系統研究了科學的內在結構、機理,以真正科學的方式給出了清晰的答案。

實驗、測量與科學圖書目錄常見問題

-

第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分類與工程性質1.2 場地平整、土方量計算與土方調配1.3 基坑土方開挖準備與降排水1.4 基坑邊坡與坑壁支護1.5 土方工程的機械化施工復習思考題第2...

-

前言第一章 緒論第一節 互換性概述第二節 加工誤差和公差第三節 極限與配合標準第四節 技術測量概念第五節 本課程的性質、任務與基本要求思考題與習題第二章 光滑孔、軸尺寸的公差與配合第一節 公差與配合的...

-

第一篇 個人禮儀1 講究禮貌 語言文明2 規范姿勢 舉止優雅3 服飾得體 注重形象第二篇 家庭禮儀1 家庭和睦 尊重長輩2 情同手足 有愛同輩第三篇 校園禮儀1 尊重師長 虛心學習2 團結同學 共同進...

實驗、測量與科學圖書目錄文獻

電廠圖書目錄

電廠圖書目錄

格式:pdf

大小:546KB

頁數: 40頁

評分: 4.3

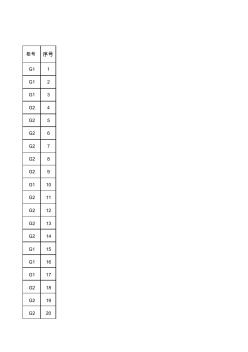

柜號 序號 G1 1 G1 2 G1 3 G2 4 G2 5 G2 6 G2 7 G2 8 G2 9 G1 10 G2 11 G2 12 G2 13 G2 14 G1 15 G1 16 G1 17 G2 18 G2 19 G2 20 G1 21 G3 22 G3 23 G3 24 G3 25 G3 26 G3 27 G1 28 G1 29 G3 30 G3 31 G2 32 G2 33 G2 34 G2 35 G2 36 G2 37 G2 38 下右 39 下右 40 下右 41 下右 42 下右 43 下右 44 下右 45 下右 46 下右 47 下右 48 下右 49 下右 50 下右 51 下右 52 下右 53 下左 54 下左 55 下左 56 下左 57 下左 58 下左 59 下左 60 下左 61 下左 62 下左 63 下左 64 下左 65 下左 66 下左 67 下

工程常用圖書目錄

工程常用圖書目錄

格式:pdf

大小:546KB

頁數: 5頁

評分: 4.7

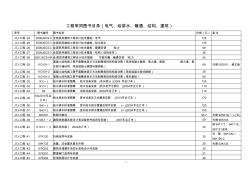

1 工程常用圖書目錄(電氣、給排水、暖通、結構、建筑) 序號 圖書編號 圖書名稱 價格(元) 備注 JTJ-工程 -24 2009JSCS-5 全國民用建筑工程設計技術措施-電氣 128 JTJ-工程 -25 2009JSCS-3 全國民用建筑工程設計技術措施-給水排水 136 JTJ-工程 -26 2009JSCS-4 全國民用建筑工程設計技術措施-暖通空調 ?動力 98 JTJ-工程 -27 2009JSCS-2 全國民用建筑工程設計技術措施-結構(結構體系) 48 JTJ-工程 -28 2007JSCS-KR 全國民用建筑工程設計技術措施 節能專篇-暖通空調 ?動力 54 JTJ-工程 -29 11G101-1 混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖(現澆混凝土框架、剪力墻、框架 -剪力墻、框 支剪力墻結構、現澆混凝土樓面與屋面板) 69 代替 00G101

內容簡介

《測量實驗與實習教材》是測量學或工程測量的實習課教材,共分三部分:第一部分為測量實驗s實習基本要求;第二部分為測量實驗;第三部分為測量實習。 2100433B

本書主要介紹電波測量的相關原理與測量方法以及原理驗證與應用實驗,并結合電波傳播與天線、電子信息科學與技術等專業的實驗設備,從電磁波基本參數測量、傳播特性測量、傳輸特性測量、微波組件與網絡傳遞特性測量、天線特性參數測量、電磁輻射測量、測量數據處理方法等方面全面介紹了電磁波傳播、傳輸、輻射、接收、天線等基本測量原理與實驗。

本書內容廣泛、系統性較強,可作為電子信息科學與技術、電子信息工程、電波傳播與天線、應用物理等相關專業電子技術、通信技術、微波技術、天線技術等專業方向的本科生、碩士研究生的實驗課程教材,也可供從事通信、雷達、電子系統、射頻、天線與微波技術工作的有關技術人員參考。

《測量學實驗與實習》是測量學或工程測量的實驗實習課教材,共分三部分:第一部分為測量實驗實習基本要求,包括測量實驗一般規定、測量儀器使用規則等;第二部分為測量實驗,包括27個課間實驗項目,每個實驗含實驗目的、實驗計劃、實驗儀器、方法步驟、技術要求、注意事項、實驗報告、練習題等八個方面;第三部分為測量實習,闡述了集中測量教學實習的目的、計劃、內容、方法、要求、成果整理和實習總結等。每個實驗及實習后均附有測量記錄用表,測量時可在表上直接填寫。

《測量學實驗與實習》可與有關《測量學》、《土木工程測量》等教材配合,作為高等院校土木、交通、水利、規劃、農林、環境、地礦等專業測量實驗課與實習課的教學用書。

- 相關百科

- 相關知識

- 相關專欄

- 實驗室中央純水系統及安裝工程

- 實驗室儀器設備采購技術需求編制規范

- 實驗室內部質量控制方法 MR統計合并動態跟蹤監控技術

- 實驗室家具通用技術條件

- 實驗室標準傳聲器

- 實驗室樣板間

- 實驗室環境控制系統

- 實驗室離心機機械安全要求

- 實驗室筒子紗中樣染色機

- 實驗室設計與建設指南

- 實驗室高純水設備

- 實驗教程建筑設計初步與教學實例

- 審后復核

- 審計專業

- 審計專業技術資格考試復習指南

- 審計專業相關知識考點·真題·預測全攻略

- 引嫩工程擴建區土壤水鹽動態與防治土壤鹽堿措施

- 中國工程圖學學會成立工程與制造系統集成化分會

- 影響萘高效減水劑與普通硅酸鹽水泥適應性的關鍵因素

- 智能建筑工程報警與電視監控系統前端設備的安裝施工

- 攝影測量實驗課程項目化教學改革

- 應對水源突發污染的城市供水應急處理技術與應用

- 宜興沈北路二號橋大直徑鉆孔灌注樁的施工與質量控制

- 招遠電視臺制作播出系統數字化改造工程的設計與實踐

- 正壓送風對降低污水廠設備腐蝕的作用與實踐(論文)

- 云南郝家河砂巖型銅礦床地質特征與接替資源勘查成果

- 中國施工企業管理協會科學技術獎技術創新成果申報書

- 政府與社會資本合作(PPP)項目審計監督理論

- 應用清單招標與經評審的最低投標價法評標的幾點思考

- 智能化技術在電氣工程自動化控制中的應用與實踐研討

- 中國電動汽車充電站市場現狀與投資分析報告

- 智能小區以太接入交換機SNMP代理設計與實現