黃土高原聚落景觀與鄉(xiāng)土文化

黃土高原聚落景觀與鄉(xiāng)土文化基本信息

| 中文名 | 黃土高原聚落景觀與鄉(xiāng)土文化 | 作????者 | 霍耀中等 |

|---|

黃土高原聚落文化景觀是中國聚落文化景觀中獨特的景觀群系,是透視中國區(qū)域文化和黃土高原鄉(xiāng)土文化的重要窗口,本書從挖掘區(qū)域文化景觀的“基因”入手,重點探討了黃土高原傳統(tǒng)聚落及其民居建筑的景觀群系、景觀基因、景觀形態(tài)、景觀保護與規(guī)劃、鄉(xiāng)土文化景觀旅游開發(fā)等問題,對傳統(tǒng)聚落和鄉(xiāng)土建筑文化景觀資源的挖掘、景觀保護和旅游開發(fā),具有重要的理論與實踐價值。

黃土高原聚落景觀與鄉(xiāng)土文化造價信息

序一 韓光輝/北京大學城市與環(huán)境學院教授、博士生導師

序二 李錦生/山西省住房和城鄉(xiāng)建設廳副廳長、山西省城市規(guī)劃學會理事長

前言 劉沛林

第一章 黃土高原聚落探訪

第一節(jié) 陜北高原聚落

一 木頭峪與高家堡

二 米脂古城及三個莊園

三 綏德賀家石黨氏莊園

四 榆林古城

第二節(jié) 晉西北高原聚落

一 磧口古鎮(zhèn)及周邊古村落

二 孫家溝與張家塔

三 離石彩家莊古村

第三節(jié) 汾渭谷地聚落

一 霍州許村朱家大院

二 汾西師家溝古村

三 萬榮李家大院

四 渭南韓城黨家村

本章小結(jié)

第二章 黃土高原傳統(tǒng)聚落景觀群系與景觀基因

第一節(jié) 黃土高原傳統(tǒng)聚落景觀群系研究的基本框架

一 傳統(tǒng)聚落景觀群系研究的基本框架

二 框架分析

三 黃土高原傳統(tǒng)聚落景觀群系研究的重要意義

四 黃土高原傳統(tǒng)聚落景觀群系研究的主要創(chuàng)新

第二節(jié) 黃土高原傳統(tǒng)聚落景觀群系研究的景觀基因理論

一 景觀基因理論概述

二 傳統(tǒng)聚落景觀基因的表達和提取

三 傳統(tǒng)聚落景觀基因圖譜的建立

四 傳統(tǒng)聚落景觀的區(qū)系與特征

五 傳統(tǒng)聚落景觀的保護和利用

第三節(jié) 黃土高原傳統(tǒng)聚落景觀群系特征及其劃分

一 傳統(tǒng)聚落景觀群系的特征

二 傳統(tǒng)聚落景觀群系劃分的理論

三 影響傳統(tǒng)聚落景觀區(qū)景觀群系劃分及基因識別的基本要素

第四節(jié) 黃土高原傳統(tǒng)聚落景觀群系及其基因分析

一 黃土高原傳統(tǒng)聚落景觀群系與全國傳統(tǒng)聚落景觀群系的對比

二 黃土高原傳統(tǒng)聚落景觀群系概述

三 黃土高原原生建筑景觀及其基因分析

本章小結(jié)

第三章 黃土高原傳統(tǒng)聚落景觀形態(tài)特征及圖示表達

第一節(jié) 景觀形態(tài)學的基本概述

一 景觀形態(tài)學原理

二 景觀形態(tài)學的基本構成

三 聚落景觀形態(tài)的特性體現(xiàn)

第二節(jié) 山西傳統(tǒng)聚落的景觀形態(tài)特征

一 山西傳統(tǒng)聚落概況

二 山西傳統(tǒng)聚落景觀形態(tài)特征研究

三 與中國其他省份傳統(tǒng)聚落景觀形態(tài)基本特征差異的比較

第三節(jié) 黃土高原傳統(tǒng)聚落景觀形態(tài)的圖示表達

一 圖示表達的理念

二 傳統(tǒng)聚落景觀基因的“胞一鏈一形”及其圖示表達

第四節(jié) 山西傳統(tǒng)聚落景觀形態(tài)圖示表達的實例分析

一 丁村聚落景觀形態(tài)及其圖示表達

二 郭峪村聚落景觀形態(tài)及其圖示表達

三 西灣村聚落景觀形態(tài)及其圖示表達

本章小結(jié)

第四章 黃土高原晉陜峽谷帶窯洞民居建筑景觀形態(tài)表達與比較

第一節(jié) 民居建筑景觀形態(tài)研究的理論

一 傳統(tǒng)建筑景觀中隱含的文化基因

二 傳統(tǒng)聚落民居景觀要素的確定

三 傳統(tǒng)聚落民居景觀要素的識別

四 傳統(tǒng)聚落民居景觀要素的表達

第二節(jié) 晉陜峽谷帶窯洞民居

一 晉陜峽谷帶概況

二 晉陜峽谷帶民居的基本概念

三 磧口及米脂的歷史沿革

四 晉陜窯洞民居的景觀類型概述

第三節(jié) 晉陜峽谷帶窯洞民居生成環(huán)境比較

一 晉陜窯洞民居生成的自然地理環(huán)境比較

二 晉陜窯洞民居生成的經(jīng)濟文化環(huán)境比較

第四節(jié) 晉陜峽谷帶窯洞民居景觀形態(tài)的比較

一 晉陜窯洞建筑群的比較

二 晉陜窯洞聚落——街巷的比較

三 晉陜窯洞民居——單體院落的比較

本章小結(jié)

第五章 黃土高原傳統(tǒng)聚落景觀與文化旅游

第一節(jié) 晉陜黃河峽谷中山西沿岸民俗文化

一 農(nóng)耕文化、游牧文化影響下具有浪漫情調(diào)的河曲民俗藝術

二 市井文化、水陸碼頭形成具有現(xiàn)實色彩的磧口民間文藝

三 河東文化、農(nóng)耕環(huán)境生長出風趣詼諧的河津曲藝

第二節(jié) 黃河古鎮(zhèn)文化復興與形態(tài)有機復合

一 磧口古鎮(zhèn)建筑之形與文化之態(tài)

二 以“形態(tài)有機復合”方法修復設計

三 磧口古鎮(zhèn)復興的旅游發(fā)展途徑

第三節(jié) 傳統(tǒng)聚落景觀保護與文化旅游地規(guī)劃的“景觀信息鏈”理論

一 “景觀信息鏈”理論的內(nèi)涵

二 “景觀信息鏈”理論在黃土高原磧口古鎮(zhèn)聚落景觀旅游地規(guī)劃中的實踐

第四節(jié) “景觀信息鏈”理論對傳統(tǒng)聚落景觀旅游地規(guī)劃的啟示

一 挖掘景觀的特征信息

二 剖析景觀的文化基因

三 恢復景觀的歷史記憶

四 厘定景觀之間的關聯(lián)

五 構建景觀信息廊道

六 定位傳統(tǒng)聚落形象

本章小結(jié)

第六章 黃土高原傳統(tǒng)聚落景觀保護與鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃

第一節(jié) 傳統(tǒng)聚落鄉(xiāng)土文化景觀基本概述

一 傳統(tǒng)聚落鄉(xiāng)土文化景觀層次

二 傳統(tǒng)聚落鄉(xiāng)土文化景觀的基本要素

三 傳統(tǒng)聚落鄉(xiāng)土文化景觀營造的基本原則

第二節(jié) 傳統(tǒng)聚落鄉(xiāng)土文化景觀設計與地域文化表達

一 地域文化的概念及特征

二 傳統(tǒng)聚落鄉(xiāng)土文化景觀所反映的地域文化特征

三 傳統(tǒng)聚落鄉(xiāng)土文化、景觀與旅游的三元關系一

第三節(jié) 傳統(tǒng)聚落景觀保護與風貌恢復設計

一 交城縣東關歷史街區(qū)傳統(tǒng)聚落景觀保護與風貌恢復

二 蔡家崖歷史文化保護與北坡村風貌修復

三 結(jié)語

第四節(jié) 鄉(xiāng)土景觀與鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃

一 佳縣木頭峪傳統(tǒng)聚落旅游詳細規(guī)劃

二 呂梁市離石區(qū)杜家山旅游度假景區(qū)規(guī)劃

本章小結(jié)

參考文獻

后記 霍耀中2100433B

出版社:中國建筑工業(yè)出版社

出版時間: 2013-06-01

上架日期: 201306

征訂號:22865

版次:第一版

頁數(shù):251

裝幀:平膜

開本:國際16開②

印張:17.000

ISBN:978-7-112-14838-7

黃土高原聚落景觀與鄉(xiāng)土文化常見問題

-

窯洞是中國西北黃土高原上居民的古老居住形式,這一“穴居式”民居的歷史可以追溯到四千多年前。窯洞廣泛分布于黃土高原的山西、陜西、河南、河北、內(nèi)蒙古、甘肅以及寧夏等省。在中國陜甘寧地區(qū),黃土層非常厚,有的...

-

關于黃土的來源,長期以來,中外學者有過不同的爭論。其中,以“風成說”比較令人信服。認為黃土來自 黃土高原北部和西北部的甘肅、寧夏和蒙古高原以至中亞等廣大干旱沙漠區(qū)。這些地區(qū)的巖石,白天受熱膨脹,夜晚...

-

關于黃土的來源,長期以來,中外學者有過不同的爭論。其中,以“風成說”比較令人信服。認為黃土來自北部和西北部的甘肅、寧夏和蒙古高原以至中亞等廣大干旱沙漠區(qū)。這些地區(qū)的巖石,白天受熱膨脹,夜晚冷卻收縮,逐...

黃土高原聚落景觀與鄉(xiāng)土文化文獻

黃土高原刺槐人工中齡林土壤碳匯

黃土高原刺槐人工中齡林土壤碳匯

格式:pdf

大小:517KB

頁數(shù): 4頁

評分: 4.5

以黃土高原26年生人工刺槐(Robinia pseudoacacia)林為對象,在調(diào)查了5個樣地和測定125個碳含量數(shù)據(jù)的基礎上,分析了造林后土壤有機碳密度的變化特征與造林對土壤碳增匯的效應。結(jié)果表明:在研究的0~80cm土層范圍內(nèi),26年生刺槐林林地土壤有機碳密度(4.093 kg.m-2)與荒地(4.533 kg.m-2)相比,減少了0.440 kg.m-2,說明黃土高原荒地刺槐造林不能提高土壤有機碳密度。對土壤分層研究表明:荒山刺槐造林明顯改變了原土壤有機碳密度分布,表現(xiàn)為:在0~10 cm土層范圍,有機碳密度顯著提高(33.4%);在10~30 cm土層范圍內(nèi),有機碳密度則明顯降低(45.5%)。通過土壤層中總有機碳密度的研究顯示,由于根系有機碳不斷積累,林地總有機碳密度(5.214 kg.m-2)比荒地(4.688 kg.m-2)明顯增加,土壤中總碳增匯率為11.2%,說明黃土高原刺槐造林具有顯著的碳匯能力。

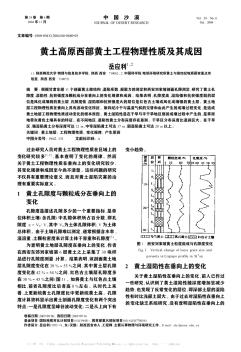

黃土高原西部黃土工程物理性質(zhì)及其成因

黃土高原西部黃土工程物理性質(zhì)及其成因

格式:pdf

大小:517KB

頁數(shù): 5頁

評分: 4.7

根據(jù)甘肅東部11個剖面黃土微結(jié)構、濕陷系數(shù)、凝聚力的測定和西安劉家坡剖面孔隙測定,研究了黃土孔隙度、濕陷性、抗剪強度及顆粒成分在垂向上的變化規(guī)律和成因。結(jié)果表明,孔隙度高、濕陷強和抗剪強度弱的層位是風化成壤弱的黃土層,孔隙度低、濕陷弱和抗剪強度大的層位是紅色古土壤或風化成壤強的黃土層。黃土地層工程物理性質(zhì)在垂向上具有波動變化特征。第四紀冷干與溫濕氣候的交替和由此產(chǎn)生的成壤過程變化,是造成黃土地層工程物理性質(zhì)波動變化的根本原因。黃土濕陷性是在干旱與半干旱地區(qū)弱的成壤過程中產(chǎn)生的,是草原地帶灰黃色土壤具有的特征。在不同地區(qū),濕陷性黃土分布深度存在差別。干旱區(qū)分布深度比濕潤區(qū)大。在干旱區(qū),強濕陷黃土分布深度可達12m,中等濕陷黃土可達17m,弱濕陷黃土可達20m以上。

分類

(一)從景觀風貌角度劃分

鄉(xiāng)土景觀根據(jù)其外在表現(xiàn)形式和人的參與形式主要可分為自然環(huán)境景觀和人文景觀兩大部分,其中人文景觀又包括:經(jīng)濟景觀、聚落景觀、歷史文化景觀。這幾個部分相互聯(lián)系,相互滲透,形成了多姿多彩的鄉(xiāng)土景觀。

1.自然景觀。

自然景觀是由山水、動植物資源和風霜雨雪等自然現(xiàn)象構成的景觀,是一個地區(qū)的自然環(huán)境條件總和,也是—個地區(qū)鄉(xiāng)土景觀框架的基礎和大背景。

2.人文景觀。

鄉(xiāng)土景觀以其人文化人性化為特點。人文景觀與人類的發(fā)展緊密相連,是歷史研究的寶貴資源,也是保持景觀本土化的關鍵。

(1)聚落景觀。聚落景觀是構成鄉(xiāng)土景觀的重要部分。傳統(tǒng)聚落景觀由自然環(huán)境、建筑、構筑物和建筑外部空間構成,以建筑群構成的景觀氛圍為主體。

(2)文化景觀。鄉(xiāng)土文化景觀包括物質(zhì)形態(tài)的和非物質(zhì)形態(tài)的。傳統(tǒng)鄉(xiāng)土建筑中的牌坊、宗祠、碑刻、寺廟、戲樓是鄉(xiāng)土文化的物質(zhì)表現(xiàn)。此外,各地的宗教、民俗活動等也非物質(zhì)形態(tài)景觀,也屬于鄉(xiāng)土歷史文化景觀的范疇,是各地區(qū)鄉(xiāng)土景觀吸引人們的重點所在。

(3)經(jīng)濟景觀。經(jīng)濟景觀是鄉(xiāng)土景觀中與人的經(jīng)濟活動密切相關的部分,是鄉(xiāng)土景觀的特色所在。鄉(xiāng)土景觀與人們的生活不可分割,鄉(xiāng)土景觀中的經(jīng)濟景觀包括人們的生產(chǎn)場景、農(nóng)田、林帶生產(chǎn)工具與生產(chǎn)相關的經(jīng)濟作物、動物和有這些元素組成的景觀體系。

(二)從空間層次上劃分

1.微觀層次

——鄉(xiāng)土事物。一個或一組事物形成的景觀,例如鄉(xiāng)村小路旁的一棵大樹、遺留在田邊的一架水車等。一般是由具象的“物”所構成的,其具有具體的景觀形態(tài),給人較為直觀的鄉(xiāng)土感受、是生活藝術的體現(xiàn)。借鑒這樣的元素,將原有的鄉(xiāng)土景觀藝術化、符號化,從而保留鄉(xiāng)土的精神,可以引起人們情感的共鳴。

2.中觀層次

——鄉(xiāng)土片段。鄉(xiāng)土環(huán)境中的一些景觀片段,例如鄉(xiāng)土聚落景觀、農(nóng)業(yè)景觀、民俗景觀等。這一層次的景觀最富有地域特點和鄉(xiāng)土原生特色,也是鄉(xiāng)土環(huán)境中最具感染力和代表性的風景。對于這一層次的鄉(xiāng)土景觀,應重在保留維護和更新,在規(guī)劃和進一步設計中,保持其風貌,順應其特色,營造出和諧美感。

3.宏觀層次

——鄉(xiāng)土意象。宏觀層次的鄉(xiāng)土景觀即鄉(xiāng)土意象,是鄉(xiāng)土環(huán)境中所有自然與人工形態(tài)給人們的感受。它是以自然純樸的田園風光為主題,由鄉(xiāng)土環(huán)境中的各種自然要素和人文要素所共同作用而形成的。鄉(xiāng)土景觀意象是人們對鄉(xiāng)土景觀的認知過程中。在信仰、思想和感受等多方面形成的一個具有個性化特征的景觀意境。在鄉(xiāng)土景觀意象明確和具有特殊保護價值的鄉(xiāng)土景觀規(guī)劃中。繼承和保持傳統(tǒng)景觀和景觀意象是最高原則。 2100433B

季富政先生從美術、語言文學專業(yè)的造詣出發(fā),涉獵建筑。長期以來,他在教學之余,致力于我國傳統(tǒng)建筑文化的研究,萃心積慮,孜孜不倦,不顧嚴寒酷暑,博覽群書,親身實踐,足跡遍及全川。他積累了大量地方建筑的形象素材,收集了有關當?shù)貍鹘y(tǒng)文化的豐富史料,其中速寫、圖片逾百上千,行文、暢論過數(shù)十萬字,為四川地區(qū)地方建筑文化特色的形成及其發(fā)展過程提供了有形有象的依據(jù),發(fā)表了有情有理的見解。

《民居·聚落:西南地區(qū)鄉(xiāng)土建筑文化》特色:

一個特色是他立足于文化來論述建筑,這是探索建筑發(fā)展的深層次構想和舉措。

第二個特色是他把有些文章論述的中心擺在一些人想做卻很少做到、很多人知其然而不知其所以然,聽起來似乎很普遍,但又說不出個道理的內(nèi)容上。

第三個特色是他把建筑、建筑環(huán)境和形象繪畫結(jié)合起來,建筑和建筑環(huán)境總是作為人的視覺對象而存在的。

目錄

民居

東漢畫像磚“庭院”圖像研讀

一個偉大愛國者的情懷

峨眉山寺廟與民居

重慶碉堡類型演變

巴蜀方言中悟出的建筑情理

隱居蜀中桃花源

羌族民居主室中心柱窺視

四川名人故居文化構想

山水畫·建筑

聚落

巴蜀聚落民俗探微

神秘的成都古鎮(zhèn)

三峽場鎮(zhèn)環(huán)境與選址

成都城市“山”與軸線遐想

大雅和順——來自傳統(tǒng)聚落的報告

巴蜀場鎮(zhèn)聚落脈象

發(fā)現(xiàn)散居·發(fā)現(xiàn)部落

關于散居

關于聚落

季富政自述午譜

后記

- 相關百科

- 相關知識

- 相關專欄

- 黃土高原西部水土保持壩系布局與評價

- 黃壁莊水庫志

- 黃壁莊水庫除險加固工程技術文集

- 黃山·壹號公館

- 黃山中環(huán)潔城市環(huán)境管理有限公司

- 黃山休寧裕民徽派古建筑三雕文化產(chǎn)業(yè)有限公司

- 黃山凱達古建園林文化有限公司

- 黃山區(qū)水利局

- 黃山卓品空間設計有限公司

- 黃山雙星工程咨詢有限公司池州分公司

- 黃山品匠裝飾工程有限公司

- 黃山國冠裝飾工程有限公司

- 黃山圣泰裝飾工程有限公司

- 黃山大木古建筑設計有限公司

- 黃山天都園林實業(yè)有限責任公司

- 黃山學院建筑系

- 引嫩工程擴建區(qū)土壤水鹽動態(tài)與防治土壤鹽堿措施

- 中國工程圖學學會成立工程與制造系統(tǒng)集成化分會

- 影響萘高效減水劑與普通硅酸鹽水泥適應性的關鍵因素

- 智能建筑工程報警與電視監(jiān)控系統(tǒng)前端設備的安裝施工

- 園林綠化養(yǎng)護精細化管理對河源市園林景觀的影響分析

- 應對水源突發(fā)污染的城市供水應急處理技術與應用

- 宜興沈北路二號橋大直徑鉆孔灌注樁的施工與質(zhì)量控制

- 招遠電視臺制作播出系統(tǒng)數(shù)字化改造工程的設計與實踐

- 正壓送風對降低污水廠設備腐蝕的作用與實踐(論文)

- 云南郝家河砂巖型銅礦床地質(zhì)特征與接替資源勘查成果

- 政府與社會資本合作(PPP)項目審計監(jiān)督理論

- 應用清單招標與經(jīng)評審的最低投標價法評標的幾點思考

- 在書香中沉睡——“川大河畔”高尚住宅小區(qū)景觀設計

- 智能化技術在電氣工程自動化控制中的應用與實踐研討

- 中國電動汽車充電站市場現(xiàn)狀與投資分析報告

- 智能小區(qū)以太接入交換機SNMP代理設計與實現(xiàn)