遼寧東澤項目咨詢管理有限公司

遼寧東澤項目咨詢管理有限公司基本信息

| 公司名稱 | 遼寧東澤項目咨詢管理有限公司 | 成立時間 | 2016年08月08日 |

|---|---|---|---|

| 總部地點 | 遼寧省丹東市振興區花園街4#樓十幢306室 | ||

遼寧東澤項目咨詢管理有限公司造價信息

遼寧東澤項目咨詢管理有限公司常見問題

-

遼寧環宇工程咨詢管理有限公司是經遼寧省沈陽市工商行政管理機關核準的工程咨詢機構,是環宇集團旗下獨立的公司法人。公司先后經國家發展和改革委員會核準工程咨詢資格,國家財政部核準政府采購代理資格,中華人民共...

-

簡介:遼寧環宇工程咨詢管理有限公司鞍山分公司成立于2010年07月20日,主要經營范圍為建設工程、工程造價、工程招標、政府采購招標咨詢與代理服務等。法定代表人:胡佳慧成立時間:2010-07-20工商...

-

最基本的工作有:算量,套價,現場收方,詢價,審單價,審進度,審中期結算,最后審結算,常見的就是這些工作內容,但是在工作過程中也會有除了這些以外,有關造價方面的事會需要你處理。

遼寧東澤項目咨詢管理有限公司文獻

浙江工程咨詢管理有限公司(名錄)

浙江工程咨詢管理有限公司(名錄)

格式:pdf

大小:138KB

頁數: 12頁

評分: 4.5

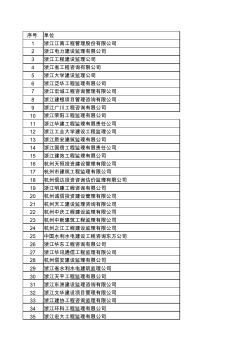

序號 單位 1 浙江江南工程管理股份有限公司 2 浙江電力建設監理有限公司 3 浙江工程建設監理公司 4 浙江省工程咨詢有限公司 5 浙江大學建設監理公司 6 浙江泛華工程監理有限公司 7 浙江宏誠工程咨詢管理有限公司 8 浙江建銀項目管理咨詢有限公司 9 浙江廣川工程咨詢有限公司 10 浙江榮陽工程監理有限公司 11 浙江華建工程監理有限責任公司 12 浙江工業大學建設工程監理公司 13 浙江質安建筑監理有限公司 14 浙江國信工程監理有限責任公司 15 浙江建效工程監理有限公司 16 杭州天恒投資建設管理有限公司 17 杭州市建筑工程監理有限公司 18 杭州信達投資咨詢估價監理有限公司 19 浙江明康工程咨詢有限公司 20 杭州誠信投資建設管理有限公司 21 杭州天工建設監理咨詢有限公司 22 杭州中慶工程建設監理有限公司 23 杭州中新建筑工程監理有限公司 24 杭州之江工程建設監理

威海天勤工程咨詢管理有限公司

威海天勤工程咨詢管理有限公司

格式:pdf

大小:138KB

頁數: 1頁

評分: 4.3

<正>威海天勤工程咨詢管理有限公司主要經營工程造價咨詢、工程招投標代理、工程造價司法鑒定等業務。我公司目前共有專業技術工作人員三十三名,其中注冊造價工程師十二名,高級工程師六名,工程師二十一名。專業配套齊全,下設土建、裝飾、安裝、公路、鐵路(含地鐵)、市政、水工、電力、園林綠化等多種專業,人員全部為全日制學校正規大學畢業生,人員結構合理,具有豐富的工程造價、施工經

位于遼寧省丹東市元寶區金山鎮古城路4號,占地3萬平方米,建筑面積2萬平方米。

集團下設遼寧天澤產業集團紡織有限公司、遼寧天澤產業集團機械織造有限公司、丹東邊境經濟合作區天澤貿易有限公司、丹東天行化工有限公司及天澤產業用紡織品研究所等,并在大慶和包頭等地區設有分公司及代理商,產品暢銷國內二十多個省市及地區。

遼寧天澤產業集團紡織有限公司是是國內專業從事產業用紡織品的老牌企業之一。企業主導產品為工業過濾材料、蓬蓋類材料、土工材料和膜結構骨架材料,產品廣泛應用于石油、化工、化纖、、染料、鋼鐵、冶煉、選礦、洗煤、陶瓷、制藥、食品、污水處理等行業的液體過濾、工業除塵、空氣凈化和物質回收以及交通運輸、水利工程等現代土木工程的生產作業中。

東澤玻璃鋼主要產品有玻璃鋼格柵系列、玻璃鋼冷卻塔系列、玻璃鋼纏繞管道、風機系列、中央空調系列、玻璃鋼防腐工程、環保設備、污水處理系列、(垃圾箱、垃圾房)等多個系列多種規格的產品。產品廣泛應用于石油、化工、化肥、電力、冶金、食品、醫藥、稀土等行業。產品銷往全國三十多個省市自治區,受到了廣大用戶的一致好評。東澤玻璃鋼先后被評為省級先進單位,省級重合同守信用單位,消費者信得過單位等。經過多年的不懈努力,以良好的信譽,優質的產品,合理的價格,完善的服務,贏得社會各界的廣泛信任,深受用戶的信賴。

作者:楊奎松,在北大博士生聯誼會上的講座

原題:《毛澤東與蔣介石的比較研究》

他們的出身都屬中間階層

蔣介石出身于普通鹽商,祖籍浙江奉化鎮,地位不太高,財富也不是很多,在當時也只是中等收入家庭。毛澤東的家也是一個中等收入的家庭,他的父親辛勞了一世,才把家業弄到了富農的程度,在當時的湖南韶山也算得上是中等收入的家庭。比較全國狀況而言,毛澤東與蔣介石的出身狀況頗為相似,都屬于當時中國的中間階層。這樣的出身,后來卻都成為了最高領導人,這之間的地位有很大的差距。

他們都只是中等文化水平

除了出身之外,二人的教育背景也很相似。簡單地說,他們兩個人即使在當時條件下,也都只是中等文化水平。從20世紀初開始,中國就有大批學生出國留學,國內也陸續辦起了一些大學,這些留學生和大學生構成了20世紀上半期的社會菁英的一個群體。但是毛澤東和蔣介石都沒有上過大學,他們僅僅受過中等教育。

毛澤東是小學畢業后入了師專,畢業以后又去當小學教員。那個時候的師專,就相當于現在的中專,即初高中水平。蔣介石名義上讀過軍校,其實也只是培訓式的速成學校。蔣后來的師爺們把蔣說成是日本士官生,結果臺灣的李敖一考證,日本士官學校根本就沒有蔣的名字。蔣當年從保定速成學堂轉去日本后,上的只是一個補習班性質的軍事補習學校,叫振武學校。畢業后,他再沒有入過軍校,只是在1910年冬天被分到日本的一個炮兵部隊做了一段“弼馬溫”,就是養馬的兵。蔣介石受的教育顯然也是一種初高中水平。

青年毛澤東

這兩人的教育狀況對他們后來的人生道路有很大影響,不過,他們之所以沒有再謀求深造,實際上也是他們兩人獨特的性格和氣質所決定的。我們知道,毛澤東當年曾經是有機會像周恩來、鄧小平、李富春他們那樣去國外勤工儉學的。但是,所有一切都辦得差不多了,毛澤東卻堅持留了下來。在這方面,蔣介石與毛澤東也有頗多相似之處。

他們小時候都頗具反抗心理

毛澤東和蔣介石的性格、氣質之相似,可以從他們小時候的故事中清楚地看出來。比如,蔣介石從小就頗具反抗心理,自尊心極強。用他自己的話說,叫從小“頑劣益甚”,就是非常頑皮、淘氣。一些老人曾經回憶,說蔣介石小的時候如何不聽母親的話,如何頂撞老師,別人要打他手板的時候,還沒有打上,他就哭開了,邊哭還邊在地上打滾。過節的時候,孩子排隊等長輩發給糖果,他偏偏不排隊,去加塞兒,孩子們把他擠出去后,他就跑到外面去弄上一身泥,再來加塞兒,大家看他臟兮兮的只好讓他。這些老人的回憶可能有點兒演義的成分,但太過頑劣不服管教的個性,蔣介石自己也是承認的。

毛澤東小的時候也有很相似的一面。他同樣反抗心理非常強,自尊心也極強。他自己講的最典型的一件事就是,他幾乎從來不服父親的管教,甚至敢于當著眾人的面與父親頂撞。有一次父親氣得要打他,他也氣鼓鼓地跑到門外的池塘邊,威脅父親敢打他,他就敢跳塘。父親怕他真的跳下去,自然也就不敢打他了。

從上面這些簡單的例子中我們可以看出,毛澤東和蔣介石小時候至少不像我們今天許多孩子那樣“乖”。不僅不乖,而且極具反抗精神。他們在后來的斗爭風浪中戰勝各自的對手,成為一方的最高領袖,這種獨特的性格氣質顯然起了很大的作用。

當然,說他們二人性格相同,更多的只是指他們極強的自尊心和反抗的心理,并不是說他們的性格真的完全一樣。事實上,就具體的性格表現上,他們二人有很大的差異。

蔣介石比較內向,而毛澤東卻是相當外向。歲數越大,二人的這種差異也就越明顯。紀錄片中,蔣介石從來都是正襟危坐,不茍言笑,腰板筆直,連風紀扣都扣得一絲不茍,他非常在意自己的軍人氣質和軍人儀態。蔣的日常生活也是一樣。據他的侍從官們回憶,蔣一向生活簡單嚴謹,作息時間十分規律,每天5點半到6點之間必定起床,活動筋骨,然后早讀。他在聽匯報和開會時,除了必要的講演之外,通常很少講話,總是很威嚴地坐在那里聽匯報和討論。

青年蔣介石

在這方面,毛澤東與蔣介石完全不同。毛是那種不拘小節的人,不僅談話喜歡嘻笑怒罵,海闊天空,就是日常生活工作也隨心所欲,喜歡天馬行空,自由自在。

毛澤東講過他為什么不想當國家主席,兩個原因:一是總要接見外賓,他最不喜歡穿那種要紀風紀扣的正式服裝;二是因為他不愿意被種種的規矩所干擾,想自由自在地生活和看書。這也就是為什么我們會看到,毛澤東是那種喜歡穿著睡衣在臥室或書房里會見政治局領導人,甚至接待客人的世界上獨一無二的黨和國家領導人。

前蘇聯領導人赫魯曉夫談到過一件讓他覺得很屈辱的事情——毛澤東1958年在游泳池邊“訓導”他。毛穿著游泳褲,一會兒下水游一會兒泳,一會兒上來披上浴衣和赫魯曉夫談一會兒話。赫魯曉夫不僅不喜歡游泳,而且不會游泳,他完全是被動地被拖到游泳池邊上來看毛游泳和聽他講話,自然會感到很不舒服。但這就是毛澤東的個性,他未必是想要故意羞辱赫魯曉夫。

另一個例子是《西行漫記》的作者斯諾,他第一次見到毛澤東時是在陜北保安,那里的條件相當艱苦。因為是黃土高原,天旱水缺,人們很難得有洗澡搞衛生的條件。盡管那是毛澤東第一次接見外國的記者,毛也毫不在意自己的形象。當時兩人坐在院子里,沐浴在溫暖的陽光下,毛澤東一邊與斯諾談天說地,一邊很自然地解開褲腰帶,在褲腰里捉虱子。一邊捉,一邊把吸滿了血的虱子用指甲擠破,擠得啪啪直響。這個美國人顯然沒有赫魯曉夫那樣敏感。他反而把毛的這種不拘小節看成是一種魅力,心想:這個人好瀟灑呀!

他們都曾受過激進主義思想的影響

他們都生于19世紀末期,成長在20世紀初期,成長過程和環境有相似之處。

蔣介石生于1887年,毛澤東是1893年,他們都是那種既讀過幾天私塾,也受過一些西式教育的跨時代的人,因此都不可避免地受到了新的思想的影響。在五四時期,他們其實同樣都屬于比較激進的革命青年。我們講“蔣介石是共產黨的敵人,是反動頭子”,但是他當年卻并不反共。我們看他1926年年初之前的講話,很多講法都是與共產黨人的說法相似的。在那個年代里,出現這種情況是很自然的。因為1919年五四運動之后,受過西式教育的中國青年知識分子都受到過社會主義思想的影響。

特別是到了1920年至1922年期間,流傳得最廣的已經是俄國式社會主義了。當時各種傾向的人都想向俄國學習,這是因為那個時候俄國的社會主義顯示了極強的生命力,面對十四國武裝干涉竟然日益壯大和鞏固。這讓本來就對資本主義貧富懸殊的現象心懷恐懼的中國知識分子不能不看好這種社會主義。當然,俄式社會主義是基于列寧主義的一種社會主義理論與實踐,它的核心內容是強調階級斗爭。對于要不要搞階級斗爭,在中國各進步人士中間是有不同看法的。

中國共產黨是在俄國人幫助下建立起來的,它自然是強調要用階級斗爭來解決中國的問題的。孫中山也看好蘇俄,但其思想與共產黨就有一定距離。他認為中國并沒有分化出像馬克思他們所講的那種極端對抗的階級,他主張三民主義,即強調要從民族、民權、民生三個方面來解決問題,不必用階級斗爭方法,即強行將階級拉平均的方法來解決問題。

蔣介石1914年以后就跟隨孫中山革命了,但我們卻發現,他在1923年去了一趟蘇聯之后,直到1925年底之前,他卻與孫中山有些不同,大談所謂階級斗爭,主張要通過打倒地主、資本家來解決中國貧苦民眾受窮的問題。既主張中國革命的中心任務是反帝、反軍閥,又贊同打倒地主、資本家,其言論顯然與共產黨人非常接近。盡管我們不能說蔣介石的整個思想體系與共產黨人相同,但從蔣的日記看,他在1918年之后,即五四運動開始前夕,他就已經在關心社會主義問題了,不僅讀馬列的書,也看《新青年》,更崇拜蘇聯。在這方面,毛澤東的成長經歷也大致相似。說毛澤東和蔣介石在成長過程中,都受過激進主義思想的影響,應當沒錯。

為何他們沒能成為“同路人”?

既然毛、蔣二人都受到過激進主義思想的影響,都贊同過相同的民族革命和社會革命的主張,他們為什么又沒有能夠走到一起去呢?關于這一點,我們大概要注意到他們成長過程中的不同了。1914年以后,蔣介石開始跟隨孫中山,加入了當時的中華革命黨,后來這個黨又改名為中國國民黨。這是個有相當長的革命經歷的政治團體。而它明顯地不同于中國共產黨,不僅因為孫中山的“三民主義”不同于共產黨的共產主義,而且因為這兩個黨有著完全不同的社會基礎。

孫中山的黨的主要支持力量顯然是社會的中間階層。它在許多年里,其實始終是依靠海外那些愛國的華僑的贊助和參預生存發展下來的。從1894年成立興中會開始,一直到1919年改組成中國國民黨,它的勢力雖然在國內逐漸擴大,吸收的卻大都是一些中等水平以上的知識分子,他們的家庭出身及其自身的地位,也都屬于有“恒產”,即有穩定的經濟收入的那一階層。因此,他們的許多理念都與孫中山的理念相似,追求西方式的民主政治和經濟制度,但希望用些社會主義的措施來抑制資本主義的弊病滋生。

中國共產黨就不同了。它從一開始成立,就將自己的基礎公開地放在中國最底層的貧苦民眾當中,公開地反對有錢人,主張用暴力的手段,通過剝奪富裕者和徹底消滅私有制的辦法,來達到實現人類理想社會的目的。

由于兩黨依靠的階層不同,他們的利益和政策目標也就不同。孫中山為了實現自己的建國的目標,到處找外援,最后不得不與蘇聯和中共合作。而他也因此遇到黨內很多老黨員的反對,原因就在于此。

由于兩個黨的指導思想不同,社會基礎不同,政策目標和利益所在不同,毛澤東和蔣介石分別加入到這兩個黨當中去,其成長時所受到的影響自然也就不可能是相同的。

蔣介石再激進,再受五四新思想和蘇俄革命精神的熏陶,他所依賴的那個黨所給予他的影響畢竟要更大更直接。因此,蔣介石的思想再激進,最終也還是會服從于國民黨的政策需要。何況,對于蔣介石這樣一些深具抱負的人,組織本身就是他在政治上安身立命和實現其鴻圖大志的看家本錢,他無論如何也不會因為某種并不成熟的理想,而放棄對組織的依賴。蔣介石最后會一步步走上反共的道路,并不是他沒有或不曾有過激進的思想,很大程度上恐怕還是其抱負心和利益使然。

同樣的情況,毛澤東一開始加入的就是另外一種政黨組織。他因此接受的是共產主義的觀念。這套觀念從俄國傳進來,爭取和依靠的對象是工農大眾。共產黨從成立之日起,就明確表示過自己不同于國民黨,并且優越于國民黨的這種態度。以后的國共合作,兩黨之間之所以會發生那樣多的矛盾與沖突,根本上也正是由于這樣一種心態在起作用。我們從1923年至1924年國共兩黨合作的歷史過程中,可以很清楚地看到當時毛澤東對國民黨工作的重視和深得國民黨領導人賞識的種種情況。這甚至使他在共產黨內受到了相當多的批評。但是,毛澤東同樣是抱負心很大,并有志于依靠黨的組織成就一番事業的人,他當然不會因為國民黨人的重視和給他較高的職位,就轉到國民黨一邊去。

從毛澤東和蔣介石這兩人的成長過程來看,由于他們加入的組織和依靠的人群不同,接受的思想影響不同,也就使他們最終所選擇的道路大不相同了。關于這一點,我們這里只能是做一個簡單的描述。

他們有著相同的自卑感和不安全感

我們再回過頭來看他們二人成長中那些頗為相近的方面。由于二人的出身、學歷相對都比較低,這導致他們明顯地存在著某種自卑心理和不安全感。即使后來兩人都成了黨的領袖,我們看他們的日記或談話,也還是能感受到他們內心深處的這種自卑感和不安全感。在通常情況下,強烈的自卑感往往會與很強的自尊心聯系在一起。當他們達到一定的地位時,自然會形成很強的自尊心。這種自尊與自卑形成的強烈的反差,使得他們不可避免地具有多疑和敏感的共同的氣質。

(1)蔣介石:多疑導致“中山艦”事件

蔣介石因過度自尊而導致的過度敏感的例子很多,他自己在日記中就常有反映。有很多事情,本來未必與他有直接的關系,僅僅因為他的自尊心太強,內心里又缺乏自信,以致疑神疑鬼,認為是別人在背地里講他的壞話,想整治他,結果他就往往會做出相當激烈的反應。

比如蔣介石與中共決裂的中山艦事件,就是一個很典型的例子。這件事情過去從來沒有人說得清楚。直到80年代一直還有人在研究。大陸學術界普遍認為這件事是蔣介石蓄謀的,而國民黨的史學家則認為是共產黨和俄國人要綁架蔣,蔣沒辦法才決心利用這事件懲治共產黨和俄國人。隨著80年代以后人們對政治歷史的研究心態日漸平和,再加上大量史料得以披露,人們才發現,造成中山艦事件的最重要的一個原因,其實還在于蔣介石因自尊而導致的多疑。用當年在蔣身邊工作的俄國顧問的話來說,就是蔣的自尊心強到了嚇人的程度。

中山艦事件,簡單說起來,直接原因就是因為調走了一個與蔣介石關系非常好的顧問,接替他的顧問對蔣明顯地不夠尊重,對蔣的主張動輒設置障礙,并且有意削弱蔣手下的軍隊。這使得蔣非常緊張和憤怒,認為這是有意要搞他。于是,他想與當時國民黨的領袖汪精衛聯手擠走這個顧問,但他后來發現汪精衛和這個顧問竟也一個鼻孔出氣,甚至有愿意讓蔣出國的意向。種種可疑的事情加在一起,最終導致他得出一個結論,認為汪精衛與蘇聯顧問合在一起要整他。

正好1926年3月19日國民革命軍最好的一艘軍艦中山艦在沒有通知他的情況下,被海軍局派往黃埔軍校所在地虎門附近水面去執行緝私任務。當天下午海軍局得知蘇聯顧問要用該艦,又得知蔣恰在廣州,于是便請示蔣可否將中山艦調回來。這就導致蔣疑心大發,最終懷疑是汪精衛和俄國人是想要利用中山艦把他綁架到莫斯科去。于是,蔣怒不可遏,反復思量,最后下定決心利用手中的軍權,調動軍隊發動了一場不大不小的政變。

蔣介石的這種敏感、自尊、多疑早在他跟孫中山時就表現得很突出了。孫中山對蔣很器重,把蔣介石看成是軍事上的干才,任命他到前線當參謀長。蔣介石卻因為與前方將領鬧矛盾,前前后后跑了十幾次之多。總是孫中山一個電報,蔣介石去了;去了不久,他說也不說就跑回上海去了;孫中山急了,再寫信勸讓他回去,他礙不過孫中山的勸說,只好又到前線去;去了又出問題,又是轉身就跑。如此反復,有十幾次之多。

蔣介石為什么要跑,一個根本上的原因,就是他受命于孫中山,職位很高,前方將領卻不把他放在眼里,因為他手里沒兵。這無論如何讓蔣面子上受不了。

其實“中山艦”事件時蔣介石也是打算要跑的,只是跑到半路上一想,不行!我這么一跑了之,不就正好讓人說我自己心虛了嗎?我又沒做什么虧心事,干嗎要心虛?!何況這個時候蔣介石已不同于當年跟孫中山的時候,他利用黃埔軍校建立起來的第一軍已經是國民黨的絕對主力了。蔣介石很難丟掉他的這支看家本錢不顧,讓別人奪了去。因此,蔣介石想明白了之后,馬上就掉轉車頭,回到黃埔去連夜布置反擊。結果是那個蘇聯顧問被趕走,汪精衛也被擠去歐洲養病,自己奪了黨政軍大權。

(2)毛澤東:沒被教授“當人看”

我們再來看一看毛澤東。毛澤東同樣是自卑感和自尊心并重的人。

1936年他在陜北和斯諾談自己的經歷的時候,特別提到過一件事情。那是1919年,他經李大釗的介紹在北京大學圖書館當助理員,負責登記來圖書館讀書的人的名字。他當時講了一句相當尖刻的話來形容他那時候感受。他說:那時那些來看書的教授們根本就沒有把他當人看。

梁漱溟抗戰時期到延安訪問時,毛澤東又提到了同樣的問題。他問梁:你還記得我嗎?梁漱溟搖了搖頭,想不起來。毛澤東告訴他,他當年在北京時曾住在他后來的岳父楊昌濟教授家里,梁漱溟那時去過楊家,是他給梁開的門。而梁當時已是北大教授,自然不會記得這位給自己開門的青年人。

毛澤東反復提到這些事情,清楚地顯示他內心里對此頗多感慨。聯想到毛澤東在解放后只對一個大知識分子很好,即章士釗,而對其他大知識分子統統不喜歡,我們就更容易理解毛澤東的這種復雜心態了。解放后,毛澤東發動過那么多針對知識分子和所謂資產階級的政治運動,甚至包括無產階級文化大革命,對知識分子那樣無情,但章士釗和他的后代卻幾乎沒有受到多少沖擊。為什么?就是因為毛澤東對章士釗很有感恩之情。這是因為章士釗早年在毛澤東非常困難的時候曾經慷慨資助過他2000大洋,這在當時是一筆很大數目的錢。只可惜,當年幫助過毛,或者看重毛的這種大知識分子太少了。因此,毛澤東只記住了一個章士釗,而對其他的教授、專家、社會名流印象很不好。

毛澤東從自身的經歷出發,總是強調“卑賤者最聰明,高貴者最愚蠢”和“書讀得越多越蠢”之類的道理,并且總是自詡為“小人物”的代言人,鼓動“小人物”來打倒大人物。當然,我們也不應當回避,這種情況也與當年共產黨人的意識形態有關。

1949年以后,我們經常會談論知識分子的地位問題。之所以會談論,就是因為不好擺。我們過去是講階級和階級斗爭的,從階級論的角度,知識分子算不得是什么階級。于是就有了“毛”和“皮”的關系問題。知識分子這堆“毛”,究竟是附在資產階級這張“皮”上呢,還是附在工人階級這張“皮”上呢?多數知識分子當然想要附在工人階級這張“皮”上。問題是,這個問題很難解決。因為列寧早就講過:知識分子本質上是資產階級和小資產階級的,是資產階級的教育培養出來的,是服務于資產階級的。你要想改變知識分子的階級屬性,就只好去改造它,因為只有改造好了才能使其變成“工人階級的一部分”。

(3)自卑感導致強烈的自尊心

毛澤東和蔣介石之所以自尊心很強,與二人成長的時代背景也有些關系。因為那個時代的特點,是中國受盡外國列強的侵略、欺壓和凌辱,經常都會受到亡國亡種危險的刺激。因此那個時代的許多有抱負有理想的青年人,都有很強的民族主義和悲情意識。

毛澤東是如此,蔣介石又何嘗不是如此?有時候我們會注意到蔣介石國民黨當政時,在處理外交事務上不夠強硬,妥協退讓,甚至有喪權辱國的做法,但是這并不意味著蔣不愛國,不是民族主義者。從1928年“濟南慘案”到1931年“九一八”事變,再到抗日戰爭等,我們注意一下蔣的日記,就能夠知道,蔣介石內心里對民族和國家的態度是很清楚的。

我們都知道,毛澤東在處理和共產國際,特別是和俄國人的關系問題上,曾經很強勢地堅持過獨立自主。比較一下蔣介石,他在處理與美國顧問的關系時,又何嘗沒有相同的表現?美國總統派史迪威將軍到中國戰區來做蔣介石的參謀長,史迪威非常看不上蔣介石,對蔣不尊重,再加上兩人在如何使用中國軍隊的問題上意見相左,常鬧矛盾。最后史迪威極力想取得中國軍隊的指揮權,于是把狀告到了羅斯福總統那里,羅斯福也一度想要壓服蔣介石接受史迪威的意見。面對這樣一種巨大的壓力,蔣介石硬是冒著破裂與美國關系的危險將這個四星將軍趕走了。

有一位北大的老師在課堂上曾經講過這樣一則傳聞。說的是新中國在保衛南沙群島的斗爭中,曾經不得不從黃海和東海調艦隊前往南海。從黃海和東海穿過臺灣海峽速度會快得多,否則繞公海就要耽擱很多時間。當時,中共中央在討論要不要冒險走臺灣海峽時,毛澤東說了一句話。他說:沒關系,我相信蔣先生是愛國的。

其實,不管我們在過去怎樣講蔣介石是美帝走狗,毛澤東、周恩來他們內心里是很清楚的。這位老師講的這個故事未必十分真實,但卻不完全是空穴來風。事實上,1958年第二次臺海危機期間,毛澤東就不止一次地講到過,蔣家父子是愛國的,并且試圖團結蔣介石,搞聯蔣抗美。

在這里,我們要強調一點,對于國家利益的問題,執政黨與革命黨由于所處位置不同,承擔的責任和風險也不一樣,因此,當面對重大危機之際,它們所選擇的作法很可能不會一樣。革命黨可以把口號喊得很高很響,因為它不需要承擔執政黨的失敗責任。然而執政黨卻有它的難處。

我們今天批評蔣介石30年代不該搞“安內攘外”的所謂“國策”,這在情理上是說得通的。國家都要亡了,你還要鎮壓異己勢力,豈不是不講民族國家利益?但是,如果換個角度,從蔣介石和執政黨當時的立場來看問題,不完成國家的統一,聽任地方勢力武裝割據,甚至你在前面抗戰,他在后面乘虛而入掏你的老窩,你又如何集中精力來抵御外侮?這種問題,對于當年許多國家的執政黨來說,都是一件很難把握好分寸的事。其實,這里的關鍵還是要看你的這種政策最后是否達到了你所想要達到的目的。

成功與失敗之間的差距

毛澤東是詩人,但同時也是農民。這在軍事上就構成了毛澤東的重要特點。那就是,他一方面相當注重保存實力,另一方面又注重戰略,往往會有超人的想象力和魄力,不墨守陳規,敢于冒險,不怕打爛壇壇罐罐。

在另一方面,毛澤東與蔣介石的不同之處,也會極大地影響到兩個人的成長和成功。比如,在性格方面,毛澤東是很外向的,而蔣介石則比較拘謹。這影響到他們對事物的判斷和想象力不能不有很大的區別。

(1) 蔣介石:注重小節 一插到底

蔣介石自己生活規律,作風嚴謹,對部下要求也反映出他特別注意細節。比如一些臺灣朋友講述他們早年在臺灣當兵時的經歷,都會提到蔣介石如何關心廁所的問題。這是因為蔣介石一來視察,長官就會要求士兵趕緊把廁所打掃干凈,而且蔣走之前大家都不能上廁所,因為蔣介石的視察,總是要去廁所檢查衛生。蔣介石太注重小節,使得他事無巨細都要親自去管,這不能不影響到他的政治決斷力和軍事指揮的能力,其魄力和想象力受到明顯的局限。

毛澤東與蔣介石之間的成敗,軍事指揮上的優劣具有很大意義。照理說毛澤東沒有學過一天軍事,而蔣介石到底還算是學軍事出身。但是,蔣介石考慮軍事問題時,戰略上的考慮卻十分欠缺。他關注的往往是一些細節。

蔣介石一輩子有過無數次講演,但50歲之前講得最多的就要算是對士兵和軍官的講演了。而蔣介石講演當中經常會提到的內容,大都是如何整飭軍容軍紀。反映到軍事指揮上,他經常關注的也是一些明顯應該是由那些團長營長去關心的問題。

蔣介石當然也打過勝仗,但在有魄力、有豐富想象力的毛澤東面前,他必敗無疑。因為蔣介石打的勝仗,更多的靠的還是政治謀略,而多半并不是軍事指揮在戰略上的優長。

為什么他能打敗馮玉祥這樣一些軍閥勢力,卻很難打敗日本人和共產黨呢?這是因為蔣介石在與馮玉祥等地方實力派打仗時,常常會采用這樣的辦法:即用金錢買通對手手下的軍官,給他們封官許愿,搞分化瓦解。這樣,蔣介石的軍隊還沒有打過來,地方實力派陣線內部首先就亂了套。

而對日本人或共產黨人,這些招數就不靈了。再加上蔣介石一輩子都喜歡越級指揮,從當年對紅軍的圍剿,到后來解放戰爭時期的三大戰役,蔣幾乎從來都沒有改變過這種事無巨細一插到底的壞毛病。許多國民黨的將軍在回憶錄里都批評過蔣介石的這種作法。只不過,蔣在圍剿紅軍時可以越級指揮到團一級,而后來軍隊多了,大了,蔣的越級指揮就指揮到師一級了。

看看蔣介石指揮軍事的電報,我們甚至會發覺,他連部隊行軍時應當怎樣走路,怎樣露營,怎樣防空,怎樣布哨,都要管。這多半和蔣介石所受的軍事教育層級太低有關。不少戰役就是由于蔣介石不顧國防部、軍令部的總體作戰計劃和戰略部署,越過上一級指揮機關,直接指揮到前方部隊去,從而使得所有的部署都泡了湯了。

(2)毛澤東:浪漫主義 善于謀略

毛澤東與蔣介石則恰恰相反。毛是個詩人,喜歡哲學,這影響到他具有很強的浪漫主義氣質,不喜歡去管什么具體的細微末節,只喜歡海闊天空。他會見尼克松、基辛格時,一上來就明白講,我不談具體的問題,只談哲學,具體的問題讓周恩來和基辛格去討論。這其實很反映他的性格。

1945年,毛澤東到重慶與蔣介石談判,他把自己1936年寫的一首《沁園春雪》送給了柳亞子,后來登在了重慶的報紙上,很是引人注目。蔣介石知道后非常生氣,他不會寫詩詞,但還是曾要下面的人組織些文人墨客寫些更高雅的詩詞,以便把毛澤東的詞比下去。結果,國民黨人硬是沒有寫出一首能夠趕得上毛澤東的想象力的詩詞。這件小事很能反映毛與蔣之間的差距。

在早年共產黨的軍事實力弱小時,毛澤東注重保存實力的一面表現得較為突出。結果在俄國人和那些百分之百的布爾什維克的眼里,毛澤東明顯地是右傾保守的代表,因為他在軍事上絕對不贊同共產國際所強調的“進攻路線”。

毛澤東如何保存實力?他的策略就是要能跑。他的十六字訣,中心思想就是一個字:“跑”。抗日戰爭期間,面對強敵日本,毛澤東也還是堅持這樣一種策略。他不僅頂住了來自黨內的和莫斯科的非議,而且也頂住了來自國民黨的壓力,始終堅持他的游擊戰方針,使共產黨的軍隊在敵后得到了前所未有的迅猛發展,為后來戰勝蔣介石國民黨打下了堅實的基礎。

包括在毛澤東晚年,即我們上面講過的珍寶島事件之后,他的這一思想也再度表現了出來。當時為什么下決心要調整與美國的關系,不惜與美國妥協?就是因為毛澤東清楚地看出,中國當時沒有力量與蘇聯單獨對抗,必須拉上一個個幫手,這樣蘇聯就不敢打我們了。阿爾巴尼亞黨批評中國右傾,毛澤東不管那一套,還理直氣壯地說:我就是右傾機會主義,你能把我怎么樣?

不過,毛澤東軍事指揮上更突出的地方卻還是他作為詩人的浪漫主義的那一面。因為只關心大的戰略,關心大問題,他從不會去過問前線部隊具體怎么做,更不會去干預前線指揮官的具體指揮行動。我不知道毛澤東會不會圍棋,大概不會,但是他之善于布局,確有信手拈來的架式。

1944年歐洲戰場剛剛取得勝利,毛澤東就開始考慮戰后與國民黨爭奪天下的問題了。為了造成牽制國民黨的有利戰略布局,毛澤東硬是冒險將延安的兩個旅從國民黨和日本人占領地之間塞到湘粵邊界一帶去。此舉雖然因日本很快投降最終沒有實現,但毛澤東注重戰略布局的特點反映得非常清楚。

1946年國民黨堅持在東北大打,毛澤東在關內實施報復作戰,用的也是同樣的戰法。盡管冒險,但卻相當有威脅。1948年至1949年的三大戰役,更是典型地表現出毛澤東的這樣一種戰略家的特質。他靈活地在戰役指揮中使用運動戰的戰法,大膽地調動部隊迂回穿插,忽兒內線,忽兒外線,這些戰法不僅在蔣介石那里無法看到,而且習慣于墨守成規的蔣介石也難以適應。毛蔣對抗,蔣介石失敗,幾乎是必然的。

當然,蔣介石缺乏幻想和想象力,不夠浪漫,謹小慎微和墨守成規,也有它的好處。蔣去臺灣后始終堅持穩定高于一切,對臺灣的經濟建設就有相當的幫助。

然而,毛澤東在新中國建立,政權很快鞏固之后,不再有那種戰戰兢兢如履薄冰的危機感之后,其特性中浪漫主義的一面就很自然地更加顯露出來。從大躍進到文化大革命,毛澤東為了追求和實現自己的理想目標,發動了一次又一次的各種運動,結果是使得人們始終處在你死我活的斗爭之中,幾乎沒有可能集中精力來搞經濟建設。大陸在經濟上之所以越來越落后于臺灣,與此不無關系。

國民黨在大陸的失敗和在臺灣的成功另外還應當提到的,是毛澤東與蔣介石因過去的經歷不同,生長環境不同,對社會的認知和對社會各階層人民的態度也頗不相同。

毛澤東向來是比較傾向于下層勞苦民眾的,喜歡到農民和貧民當中去,并且能夠樂其所樂,憂其所憂,甚至聽到老百姓受苦就會難過,掉眼淚。但他對富裕人家或社會中上層的喜怒哀樂就遠沒有那么關心了。

這一點與蔣介石恰好相反。我們什么時候見過蔣介石到工人、農民當中去?什么時候見到蔣介石關心窮苦百姓的生活和命運?從來也沒有。他嘴里也講過工農士兵,也講過人民,但他真正重視和關心的只是社會的中上層,尤其是統治階層,特別是直接或間接影響其統治的達官貴人和社會名流。

這種情況也影響到他們對知識分子的態度。國民黨在大陸失敗,在臺灣卻把經濟搞上去了,與蔣介石對知識分子和專家的態度是有關系的。蔣介石是沿海的鹽商出身,他對經商自然從小就不存惡感。沿海生長的經歷,更使他相信與外界交往是好事。他出過國,去過日本,知道日本軍事了得;去過蘇聯,知道蘇聯軍隊能打仗。因此,他非常看重外國的專家。為蔣介石工作過的外國軍事專家從蘇聯,到德國,到美國,到日本,應有盡有。退到臺灣后,他自然更是主動邀請外國專家到臺灣來幫國民黨設計經濟發展的方案。

蔣介石在上海做過股票生意,以后在統一國家的戰爭中,不能不倚重各種專門的人材來幫助他籌集經費,因此他很知道專門家的作用。國民黨人執政后,大量接納經濟、文化、法律各種知識分子和專家入閣當部長,并非偶然。當然,這與國民黨自身的社會基礎也是有關系的。因為這些大知識分子、專門家通常也都是中產階級出身,他們也愿意為國民黨這種執政黨服務,國民黨從鞏固政權和加速建設的角度出發,也樂于傾聽這些人的意見。因為國民黨相信這些人所代表的社會階層,才是國民黨最為穩固的社會基礎。

不過,過于重視社會中上層的利益,使得國民黨在大陸的時候很多事情是做不了的。比如土地改革。因為它依靠的階層是有衡產的中產階級,這些中產階級有相當部分生活在城市,卻在農村有土地。要搞土改,就不能不考慮到這些人的利益。國民黨雖然幾度想要搞減租,但真正推行起來,還是阻力很大。這與國民黨自身的社會基礎在中間階層這一點不無關系。

共產黨則沒有這樣的負擔,因此它也很容易得到中國最廣大的社會階層農民的歡迎。國民黨在大陸的失敗,得不到農民的擁護,是一個很重要的原因。

然而,這種情況到臺灣以后卻改變了。因為國民黨到臺灣,與當地的地主及富裕階層并無多少關系,犧牲他們的利益很容易。何況國民黨解決土地問題用的還是孫中山的贖買的辦法,臺灣那些靠土地吃飯的地主,多數也樂得拿政府買土地的錢或股票去投資工商業。結果是農民土地問題解決了,工商業也發展了,具有較高文化程度的一個社會階層也沒有因為土改而成為社會的犧牲品,反而在其他方面成為推動社會經濟發展的重要動力。

蔣介石到臺灣實行的其實還是威權統治,只是這種威權統治只是著重于政治和軍事,并不去干預經濟。國民黨退往臺灣時,曾經設想過要搞國家社會主義。后來被美國人反對掉了,實行的是美國式的自由經濟體制。并且在經濟上大搞“專家治國”,任用了相當一批從美國留學回來的知識分子,用經濟的方法來改造和建設臺灣。

蔣介石對經濟建設的放任態度,對臺灣的經濟發展起了重要的作用。一位美國的教授在介紹臺灣經濟建設的成就時,就特別強調了國民黨政府對專家的尊重問題。她指出:在臺灣,經濟專家的地位非常高,政府對專家們的意見也很重視,而且政府要人通常會支持專家的意見。

由于篇幅的關系,我不可能全面地介紹和評價這兩個人物,只能是從這二人的出身、教育、成長過程等方面來比較他們各自的特性以及一些共性,從而總結出一些帶有某種邏輯性或規律性的東西來。希望大家能夠通過這樣一種不帶明顯褒貶的比較研究,更全面地來了解這兩個人。

- 相關百科

- 相關知識

- 相關專欄

- 遼寧東港電磁線有限公司

- 遼寧東聯工程造價咨詢事務所有限責任公司

- 遼寧中亞工程咨詢有限公司

- 遼寧中大工程造價咨詢事務所有限公司

- 遼寧中成建正工程管理咨詢有限公司

- 遼寧中正資產評估有限公司

- 遼寧中聯電氣有限公司

- 遼寧中能電氣有限公司

- 遼寧中達工程咨詢有限公司

- 遼寧中鼎招標有限公司

- 遼寧豐澤工程造價咨詢有限公司

- 遼寧億方石油化工有限公司

- 遼寧今日苗木有限公司

- 遼寧佳瑞科技有限公司

- 遼寧信盛招標咨詢有限公司

- 遼寧光正項目管理咨詢有限公司

- 應用模糊數學理論對公路工程建設項目方案的綜合評價

- 在生活中構筑自然——河南天旺園林工程有限公司剪影

- 以貫穿項目為核心載體的建筑工程技術專業素材庫建設

- 財政投資項目評審建設新機制

- 攝影測量實驗課程項目化教學改革

- 億陽信通中標環城高速公路晉江至石獅段機電工程項目

- 中國水電路橋武邵高速公路六標項目質量檢驗試驗計劃

- 怡達快速電梯SCORE項目獲國際勞工組織高度評價

- 張家港市旺達工業氣體有限公司企業信用報告-天眼查

- 云南省基礎設施項目投資建設-回購(BT)合同范本

- 政府和社會資本合作(PPP)項目物有所值評價

- 中航格瀾陽光花園一期門禁對講建設項目施工組織設計

- 政府與社會資本合作(PPP)項目審計監督理論

- 展廳A1屋面鋼結構工料機表【XX會展綜合體項目】

- 中國成達工程公司簽訂華塑100萬t/aPVC項目

- 云南璟成工程項目管理有限公司-招投標數據分析報告