下滲井工作原理

下滲井穿過不透水層,將路基范圍內的上層地下水,引入更深的含水層中,以降低上層地下水位或者全部排除。

滲溝下滲井用于降低地下水位或攔截地下水。當地下水埋藏較深或有固定含水層時,宜采用下滲井。

填充料含泥量應小于5%,按單一粒徑分層填筑,不得將粗細材料混雜填塞。下層透水層范圍內宜填碎石或卵石,上層不透水范圍內宜填砂或礫石。井壁與填充料之間應設反濾層。

下滲井頂部四周用黏土填筑圍護,井頂應加蓋封閉。

下滲井開挖應根據土質選用合理的支撐形式,并應隨挖隨支撐、及時回填。

下滲井造價信息

下滲井屬于水平方向的地下排水設備。當地下存有多層含水層,其中影響路基的上部含水層較薄,排水量不大,且平式滲溝難以布置,可采用立式(豎向)排水,設置下滲井。

下滲井兼備排澇、集雨、因地制宜的綜合優勢,曾經是我國古城鎮通用的排水設施,但因存在坍塌的隱患,現代大城市不再采用。對下滲井進行安全性技術改造,將原有下滲井以圓環體井管為器材、以井管支撐力加固井壁的方式,改變為井內加固結構由圓環體井管與四球體填充物組成,加固井壁方式由井管支撐力與圓球體填充物擴張力相結合,井上部以井管的支撐力固定式加固井壁,井的中下部以圓球體填充物的擴張力追蹤式加固并壁。雙力加固下滲井的改造方案“道法自然”,建造與維護簡便易行,可收事半功倍的效果。改造后的安全下滲井,采用“雨溝——下滲井”、“洼地——下滲井”、“平地——下滲井”基本模式,適用于城市各種地貌條件,可將城區雨水迅速地轉化為地下水資源。任何一座城市,使用下滲井將雨水全部引入地下,不僅能徹底解決水資源短缺問題,而且還可逐年增加地下水資源儲量。

我國古城鎮曾經通用下滲井排水,在有些小城鎮,仍然保留著明清時代的下滲井設施,暴雨之后不積水,被稱為奇跡,其實是順應自然的一種正常現象。但是,現代大城市基本不用下滲井了,多采取國外通用的排水技術。近年來,各大城市內澇越來越嚴重,很多人把矛頭指向政府部門只顧面子不管里子,其實國外城市內澇也不少見,這說明城市內澇不完全是決策與管理問題,而是技術問題,現有排水技術不理想是一個重要原因。重新研究下滲井,并根據現代城市的特點和要求,對下滲井進行技術改造,古為今用,不失為破解城市內澇難題的一條途徑。

下滲井是立式孔洞,其露水面為立體分布,深度越深,則滲水面越大,滲水量也越大,與自然滲水面的平面分布相比,在相同的地面上,下滲井的滲水量大于自然滲水量,且隨著下滲井深度加深,滲水量成倍擴大。

古今下滲井有兩大類,一類是人工井,由人力挖掘而成,由于人在井內作業的空間需要和安全需要,人工井均為大口徑淺井,占地面積大、滲水面積小,古城鎮的下滲井多為此類,不適合土地利用率高的現代城市采用;一類是機井,由鉆井機械挖掘而成,為小口徑深井,選擇不同的鉆井機械所挖機井的規格不盡相同,常用機井口徑在0.3m左右、深度在200m左右,占地面積小而滲水面積大。采用機井建造下滲井,能更有效地利用地下空間,地面略大于井口就可建井,可以因地制宜、見縫插針,還可以充分利用城市現有設施,而不需要大超模地改變。

總之,下滲井是自然滲水原理的運用,打開了雨水入地之門,也打開了地下水資源寶庫之門,是對地下空間的有效利用,可以因地制宜建造,很適合土地利用率高的現代城市采用。

下滲井工作原理常見問題

(1)根據設計所確定的下滲井位置,采用GPS或全站儀準確放出下滲井中心,然后放出下滲井輪廓;

(2)根據設計確定下滲井護壁材料(混凝土或鋼波紋管)結構厚度,對下滲井輪廓適當擴大后,即可下挖下滲井;

(3)當采用鋼筋混凝土護壁時,下挖一定深度后,現場澆筑鋼筋混凝土,等達到一定強度后,采用沉井的方式,在下滲井輪廓內進行下挖,逐漸下沉護壁,并不斷接高護壁,不斷下挖,依次循環直至達到設計的下滲井深度。

(4)當采用鋼波紋管護壁時,可按下滲井輪廓先下挖4m后,將組裝完成的鋼波紋管(高度4m)整體吊入下滲井,就位準確后,采用亞粘土或亞砂土將鋼波紋管外側的空隙填充密實,確保鋼波紋管與土壁的緊密接觸;其次,再將組裝完成的鋼波紋管(縮徑,高度3m),按照制作鋼筋混凝土護壁的方法完成挖井和下沉鋼波紋管后,再組裝鋼波紋管(縮徑,高度3m),再下挖,直至達到下滲井的設計深度。

(5)無論采用鋼筋混凝土,還是采用鋼波紋管護壁,均要求在施工中不斷校正下滲井的垂直度。

(6)在運營過程中,必須對下挖被交叉道路的邊溝、集水井、排水管、下滲井等,定期進行養護,一方面清除堆放于邊溝、集水井、排水管、下滲井中的雜物,另一方面清除集水井和下滲井底部沉淀的泥土和雜物,從而保證水流暢通和正常的滲透作用。

下滲井經濟效益

主線路基高度降低,經濟效益顯著:

(1)減少了路基永久占地;

(2)減少了路基填方工程量;

(3)取土場減少,減少了臨時用地;

(4)減少了邊坡防護和路側護欄等工程數量;

(5)因通道增加而取消了上跨主線的分離式立交或天橋,以及因主線路基高度降低,使上跨主線分離式立交或天橋橋梁高度降低和其引道降低和減短。

下滲井社會效益

(1)路基邊坡的圬工防護減少,植物防護增加,增加了公路與自然的融合。

(2)減少路側護欄的工程數量,并通過路基邊坡的進一步放緩,減少了事故車輛的損傷和二次事故的可能。

(3)對于農業以種植小麥、玉米、棉花和谷物為主的華北平原,節約土地意義重大。

(4)被交叉道路下挖并集中下滲井方案的實施,可滲透或回灌補充地下水,有利于保護地質環境。

(5)路基填筑技術難度減少,施工方便,路基質量可得到保證。 2100433B

下滲井工作原理文獻

LLC工作原理

LLC工作原理

格式:pdf

大小:5.9MB

頁數: 19頁

評分: 4.7

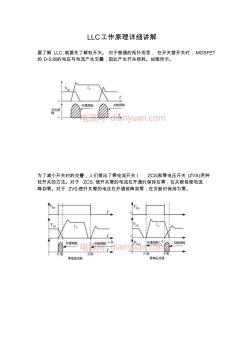

LLC工作原理詳細講解 要了解 LLC,就要先了解軟開關。 對于普通的拓撲而言, 在開關管開關時, MOSFET 的 D-S間的電壓與電流產生交疊,因此產生開關損耗。如圖所示。 為了減小開關時的交疊,人們提出了零電流開關( ZCS)和零電壓開關 (ZVS)兩種 軟開關的方法。對于 ZCS:使開關管的電流在開通時保持在零,在關斷前使電流 降到零。對于 ZVS:使開關管的電壓在開通前降到零,在關斷時保持為零。 最早的軟開關技術是采用有損緩沖電路來實現。從能量的角度來看,它是將開關損耗轉移到緩沖電路中消耗掉,從而改善開 關管的工作條件。這種方法對變換器的效率沒有提高,甚至會使效率降低。目前所研究的軟開關技術不再采用有損緩沖電路, 這種技術真正減小了開關損耗,而不是損耗的轉移,這就是諧振技術。而諧振變換器又分為全諧振變換器,準諧振變換器,零 開關 PWM變換器和零轉換 PWM變換器。全諧振變換器的

CMTS工作原理

CMTS工作原理

格式:pdf

大小:5.9MB

頁數: 5頁

評分: 4.7

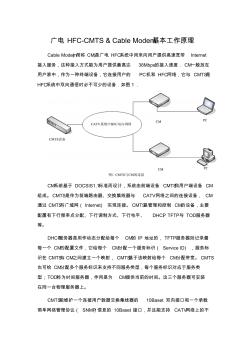

廣電 HFC-CMTS & Cable Modem基本工作原理 Cable Modem(簡稱 CM)是廣電 HFC系統中用來向用戶提供高速寬帶 Internet 接入服務,這種接入方式能為用戶提供最高達 38Mbps的接入速度. CM一般放在 用戶家中,作為一種終端設備,它連接用戶的 PC機和 HFC網絡,它與 CMTS是 HFC系統中雙向通信時必不可少的設備.如圖1. CM系統基于 DOCSIS1.1標準而設計,系統由前端設備 CMTS和用戶端設備 CM 組成。 CMTS是作為前端路由器、交換集線器與 CATV網絡之間的連接設備, CM 通過 CMTS與廣域網( Internet) 實現連接。 CMTS是管理和控制 CM的設備,主要 配置有下行頻率點分配、下行調制方式、下行電平、 DHCP、TFTP與 TOD服務器 等。 DHCP服務器是用作動態分配給每個 CM的 IP 地址的, TFT

(1)根據設計所確定的滲井位置,采用GPS或全站儀準確放出滲井中心,然后放出滲井輪廓;

(2)根據設計確定滲井護壁材料(混凝土或鋼波紋管)結構厚度,對滲井輪廓適當擴大后,即可下挖滲井;

(3)當采用鋼筋混凝土護壁時,下挖一定深度后,現場澆筑鋼筋混凝土,等達到一定強度后,采用沉井的方式,在滲井輪廓內進行下挖,逐漸下沉護壁,并不斷接高護壁,不斷下挖,依次循環直至達到設計的滲井深度。

(4)當采用鋼波紋管護壁時,可按滲井輪廓先下挖4m后,將組裝完成的鋼波紋管(高度4m)整體吊入滲井,就位準確后,采用亞粘土或亞砂土將鋼波紋管外側的空隙填充密實,確保鋼波紋管與土壁的緊密接觸;其次,再將組裝完成的鋼波紋管(縮徑,高度3m),按照制作鋼筋混凝土護壁的方法完成挖井和下沉鋼波紋管后,再組裝鋼波紋管(縮徑,高度3m),再下挖,直至達到滲井的設計深度。

(5)無論采用鋼筋混凝土,還是采用鋼波紋管護壁,均要求在施工中不斷校正滲井的垂直度。

(6)在運營過程中,必須對下挖被交叉道路的邊溝、集水井、排水管、滲井等,定期進行養護,一方面清除堆放于邊溝、集水井、排水管、滲井中的雜物,另一方面清除集水井和滲井底部沉淀的泥土和雜物,從而保證水流暢通和正常的滲透作用 。

滲井穿過不透水層,將路基范圍內的上層地下水,引入更深的含水層中,以降低上層地下水位或者全部排除。

滲溝滲井用于降低地下水位或攔截地下水。當地下水埋藏較深或有固定含水層時,宜采用滲井。

填充料含泥量應小于5%,按單一粒徑分層填筑,不得將粗細材料混雜填塞。下層透水層范圍內宜填碎石或卵石,上層不透水范圍內宜填砂或礫石。井壁與填充料之間應設反濾層。

滲井頂部四周用黏土填筑圍護,井頂應加蓋封閉。

滲井開挖應根據土質選用合理的支撐形式,并應隨挖隨支撐、及時回填 。

滲井是立式孔洞,其露水面為立體分布,深度越深,則滲水面越大,滲水量也越大,與自然滲水面的平面分布相比,在相同的地面上,滲井的滲水量大于自然滲水量,且隨著滲井深度加深,滲水量成倍擴大。

古今滲井有兩大類,一類是人工井,由人力挖掘而成,由于人在井內作業的空間需要和安全需要,人工井均為大口徑淺井,占地面積大、滲水面積小,古城鎮的滲井多為此類,不適合土地利用率高的現代城市采用;一類是機井,由鉆井機械挖掘而成,為小口徑深井,選擇不同的鉆井機械所挖機井的規格不盡相同,常用機井口徑在0.3m左右、深度在200m左右,占地面積小而滲水面積大。采用機井建造滲井,能更有效地利用地下空間,地面略大于井口就可建井,可以因地制宜、見縫插針,還可以充分利用城市現有設施,而不需要大超模地改變。

總之,滲井是自然滲水原理的運用,打開了雨水入地之門,也打開了地下水資源寶庫之門,是對地下空間的有效利用,可以因地制宜建造,很適合土地利用率高的現代城市采用 。

- 相關百科

- 相關知識

- 相關專欄

- 算量就這么簡單:剪力墻實例軟件算量

- 箍筋面積配筋率

- 鋼板涵洞

- 工程造價控制(第2版)

- 抗滑樁土坡流變滲流特性及破壞機理研究

- 考慮三維隔震的大高寬比結構抗傾覆機理研究

- 苛刻環境大容量MLC型NAND FLASH轉換層新機制與算法

- 可變形模板模型理論及其應用的研究

- 快速道路低燈位照明關鍵技術研究

- 建筑工程量清單計量與計價

- 工程量清單計量規則原理及應用

- 建筑工程工程量清單計量計價案例分析

- 橋面縱坡

- 經典實例學設計 T20-Arch 天正建筑設計從入門到精通

- 鋁合金板式節點的承載性能研究

- 鋁合金板式節點網殼結構高溫承載性能研究

- 應用型人才培養模式下高校機電工程綜合實踐改革探索

- 圓錐碎礦機工作原理、技術參數、安裝調試及維護檢修

- 在不中斷行車條件下利用靜態爆破劑進行橋改涵的施工

- 有軟弱下臥層時確定天然地基上基礎底面積的簡便方法

- 中共XX市紀委駐市委組織部紀檢組工作手冊

- 中國電科院電力安全工作規程專項培訓

- 張力式電子圍欄周界防范報警系統設計原理及應用現狀

- 元江縣統計局行政效能建設工作總結

- 在全區有形建筑市場建設工作座談會上的講話(節選)

- 引子渡水電站溢洪道弧形工作閘門焊接變形與處理

- 醫藥化工學院畢業論文(設計)指導教師階段工作小結

- 在肥東縣衛生局2010年工作總結表彰大會上的講話

- 中國石油西南銷售分公司施工作業HSE計劃書

- 在2005年全市政府法制工作電視電話會議上的講話

- 在面內壓力作用下點腐蝕低碳鋼板的非線性有限元分析

- 中華人民共和國水上水下施工作業通航安全審核申請書